Künstliche Herzklappen sollen sich in echte verwandeln

Künstliche Herzklappen lassen sich neu auch minimalinvasiv einsetzen. Die Mankos bleiben. Ein Zürcher Forscher will das ändern und hat EU-Fördergelder erhalten.

Das Wichtigste in Kürze

- Ein Zürcher Forscher arbeitet an einer neuen Art von Herzklappe.

- Diese soll die Mankos der künstlichen Herzklappe ausmerzen.

- Für sein Projekt erhält er nun EU-Fördergelder.

Künstliche Herzklappen lassen sich seit Kurzem auch minimalinvasiv einsetzen. Die Implantate sind jedoch nach wie vor die alten, mit all ihren Mankos. Ein Zürcher Forscher will das ändern und hat für sein Projekt EU-Fördergelder erhalten.

Künstliche Herzklappen haben eine beschränkte Lebensdauer. Je jünger der Patient, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Operation nötig wird. Damit wächst auch das Infektionsrisiko. Die körperfremden Implantate, die meist aus Metall oder aus Schweine- oder Rindergewebe bestehen, erhöhen zudem das Risiko von Thrombosen oder Schlaganfällen.

Maximilian Emmert ist Herzchirurg und -forscher an der Universität Zürich und arbeitet seit Jahren mit seinem Team an einer Alternative. Die Idee: Die künstliche Prothese soll nach und nach vom Körper abgebaut und durch künstliches Gewebe ersetzt werden. Ob das funktioniert, will er nun dank einem Förderbeitrag des Europäischen Forschungsrats ERC von 1,5 Millionen Euro prüfen, wie die Uni Zürich in ihren Online-News kommunizierte.

Abbaubares Gerüst

Das Projekt heisst «TAVI4life», denn die neue Herzklappe soll ein Leben lang halten und mit dem minimalinvasiven Verfahren «Transkatheter-Aortenklappenimplantation» (TAVI) einsetzbar sein.

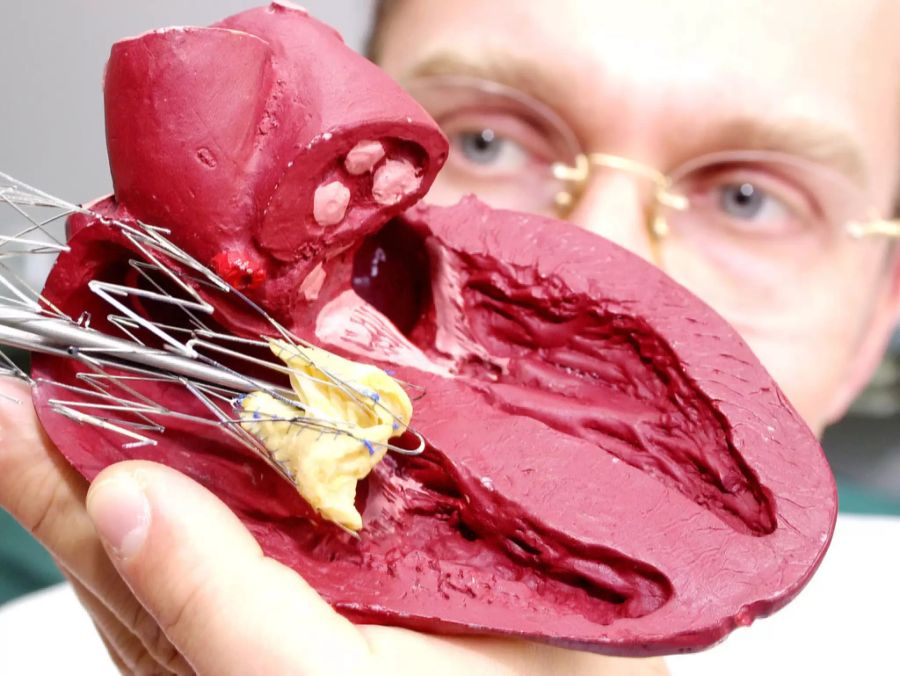

Die neue Kunst-Herzklappe nimmt ihren Anfang im Labor - in der Kulturschale im Bioreaktor: Ein Gerüst aus Polymer in Herzklappenform wird mit menschlichen Zellen besiedelt, die dadurch in der richtigen Form Bindegewebe bilden. Die Zellen werden vor der Implantation wieder entfernt, damit das Immunsystem des Patienten nicht auf die fremden Zellen reagiert.

Zurück bleibt das Gerüst, eine Art Schwamm aus dem Polymer und dem neu gebildeten Bindegewebe, in das sich im Körper wiederum körpereigene Zellen einnisten können. Mit der Zeit sollen sie das Polymer abbauen und eine neue Herzklappe aus körpereigenem Gewebe bilden.

Das Tempo ist entscheidend

Soweit der Plan. Die Herausforderung dabei: Die körpereigenen Zellen müssen das Polymer in exakt dem Tempo abbauen, in dem das neue Gewebe entsteht, damit die Herzklappe stets funktionstüchtig bleibt, wie Emmert gemäss der Uni Zürich erklärte.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Emmert, der auch an der Berliner Universitätsklinik Charité und dem Deutschen Herzzentrum Berlin tätig ist, mit diesem Problem. Unlängst konnten er und seine Mitarbeitenden einen wichtigen Erfolg vermelden: Dank Computermodellen konnten sie die ideale Geometrie der Herzklappen berechnen und an Schafen testen. Ein Jahr nach der Implantation war tatsächlich fast nichts mehr vom Polymer übrig.

In einer weiteren, noch unveröffentlichten Studie mit künstlichen Herzgefässen, die nach dem gleichen Prinzip erzeugt wurden, konnten die Forschenden nachweisen, dass die Prothese mit dem Organismus tatsächlich verwächst.

Behutsames Vorgehen

Letztlich sollen die neuartigen Herzklappen sich jedoch im Menschen bewähren. Daran arbeiten die Zürcher Forschenden nun, mit finanzieller Unterstützung eines Stipendiums des Europäischen Forschungsrats ERC: 1,5 Millionen Euro, verteilt über fünf Jahre.

«Es ist wichtig, dass wir uns nun vorsichtig vorarbeiten», betonte Emmert. Laut Plan soll das Verfahren dieses Jahr erstmals bei Kindern mit spezifischen schweren Herzfehlern zum Einsatz kommen.

Bei ihnen sei die Chancen, die die Methode mit sich bringt, hoch, die Risiken verhältnismässig klein. «Kinder haben ein grosses regeneratives Potenzial», so Emmert. Das vorsichtige Vorgehen braucht seine Zeit. In fünf bis zehn Jahren könnte eine voll regenerative Aortenklappe zum Einsatz kommen, hoffen die Forschenden.