Wenn das Internet anfängt, vor Hass zu kochen

Ein Physiker hat Hass-Netzwerke im Internet kartographiert. Basierend auf seiner Forschung gibt er Tipps, was sich gegen Online-Hass unternehmen lässt.

Das Wichtigste in Kürze

- Hass-Netzwerke arbeiten mit Fake-News, Beschimpfungen und massenweise Posts.

- Ein Physiker hat nun für rund 1000 Netzwerke eine Karte des Hasses erstellt.

- Als Gegenwehr kann das Kollektiv helfen, sagt er.

Es beginnt mit Fake-News, geht weiter mit Beschimpfungen und endet mit ganz realen Verbrechen: Hass-Netzwerke durchziehen das Internet und begraben jedes Opfer mit Unmengen von Posts unter sich. Der Physiker Neil Johnson hat solche Netzwerke nun kartographiert.

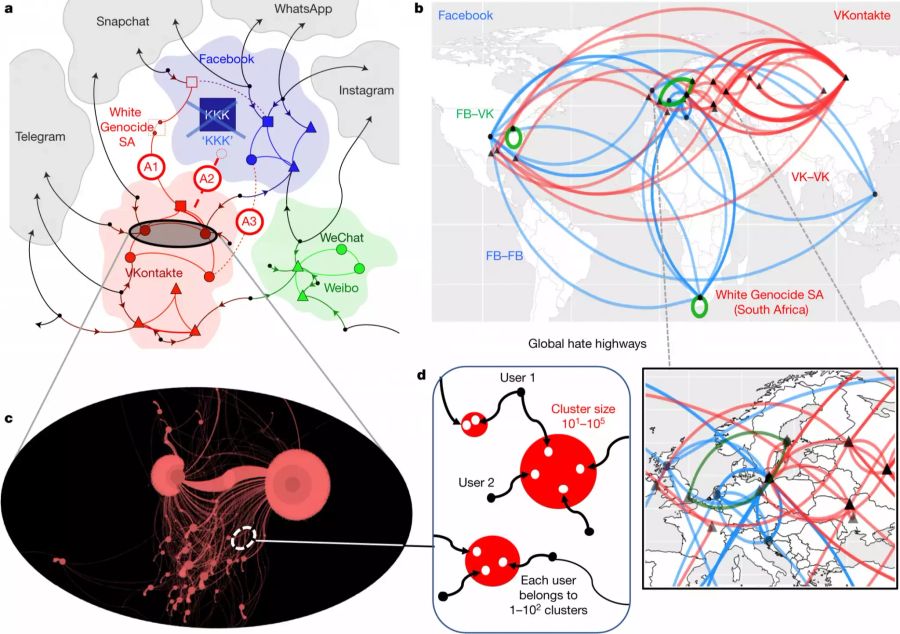

Der Spezialist für Netzwerke begann für die Analyse mit dem Ku-Klux-Klan, erfasste mit seinem Team am Ende aber insgesamt 1000 Hate-Cluster verschiedener Ideologien. So erstellte er eine Online-Karte des Hasses, die sich über Sprach-, Plattform- und Landesgrenzen erstreckt.

Die Analyse zeigt: Ob White Supremacy, Antisemitismus oder Ausländerfeindlichkeit – wofür oder wogegen sich die Netzwerke aussprechen, spielt für ihr Verhalten keine Rolle.

Wie Wasser, das anfängt zu kochen

Wie sich Einzelne in «Hate-Clustern» zusammenfinden und wie diese miteinander in Verbindung stehen, lässt sich sogar in einer Formel beschreiben, die Johnson in der Zeitschrift «Nature» publiziert hat.

Die Dynamik im Netzwerk vergleicht er mit Wasser, das anfängt zu kochen: Viele Wassermoleküle werden ein wenig aktiver, dann bilden sich kleine Bläschen, die sich zu grossen Blasen zusammenfinden. Am Ende kocht das Wasser.

Dieser Vergleich erkläre, warum bisherige Methoden gegen Online-Hass so wenig erfolgreich seien, sagt Johnson im Interview mit dem «Guardian»: Sie versuchten entweder, einzelne Nutzer auszusortieren oder gegen eine Ideologie vorzugehen.

«Einem Physiker würde es nie einfallen, ein einzelnes Wassermolekül für das Kochen des Wassers verantwortlich zu machen».

Gegen grosse Cluster vorzugehen, sei meist erfolglos und könne sie sogar stärken, erklärt er. Ein anderes Cluster ähnlicher Grösse werde sie zudem schnell ersetzen. Der Ku-Klux-Klan beispielsweise fand sich auf dem russischen Facebook-Pendant «VKontakte» ungehindert neu zusammen, nachdem er von Facebook verbannt worden war.

Erfolgversprechender als gegen Schwergewichte wie dem Ku-Klux-Klan vorzugehen, sei es, die kleinen «Hass-Blasen» anzugehen, bevor sie sich zu grossen Netzwerken verbinden, schreibt der Forscher. Das koste zudem weit weniger Ressourcen.

Ein Einzelner sei im Kampf gegen Online-Hass eher zum Scheitern verurteilt. «Das bedeutet nicht, dass man sich gegen Online-Hass nicht wehren soll», sagt Johnson, «aber dann als Kollektiv».

Differenzen fördern und spalten

Er empfiehlt, selbstorganisierte Netzwerke zu schwächen, indem man ihre Differenzen fördert, sie also zu spalten. So erhielten die einzelnen Teile weniger Energie. Dasselbe geschieht, wenn sie fortwährend auf Widerspruch treffen.

Deshalb sei es auch nützlicher, viele Nutzer auf einmal zu sperren, statt einzelne prominente Accounts, sagt Johnson. Schon zehn Prozent der beteiligten Nutzer genügten dabei, um ein Netzwerk zu schwächen.

Ganz neu sind Johnsons Vorschläge indes nicht: Geheimdienste und Diktaturen gehen mit ähnlichen Strategien gegen Graswurzelbewegungen vor.

*****

«Nau forscht»

Im Rahmen dieser Serie erscheint jeden Sonntag ein exklusiver Beitrag des Wissenschaftsmagazins «higgs».

Dieser Beitrag wurde verfasst von Daniela Gschweng.