Lohnungleichheit: So verteidigt BFS seine umstrittenen Lohnanalysen

Würden weitere Faktoren gemessen, liessen sich keine Lohndiskriminierung feststellen, behaupten Kritiker. Jetzt verteidigt sich der Bund.

Das Wichtigste in Kürze

- Lohnunterschiede lassen sich hinreichend erklären, behaupten Kritiker der BFS-Lohnanalyse.

- Die Statistiker des Bundes verteidigen nun ihre Methode: diese sei anerkannt.

- Trotzdem sollen künftig weitere Faktoren berücksichtigt werden.

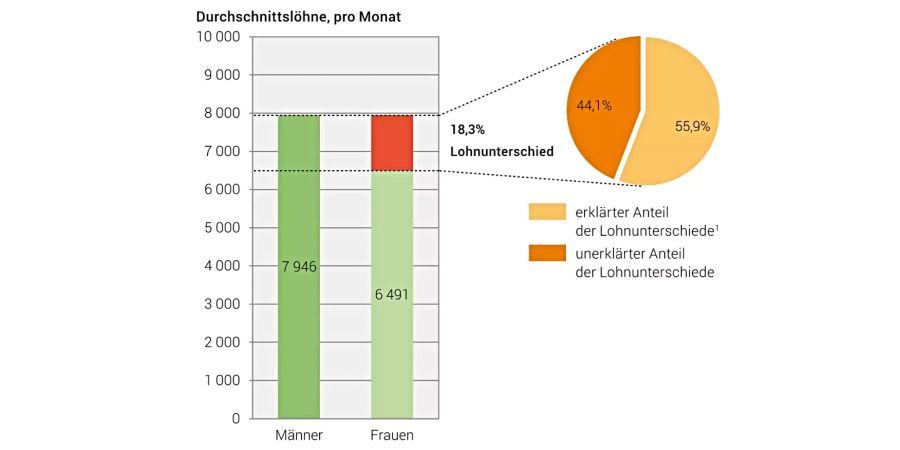

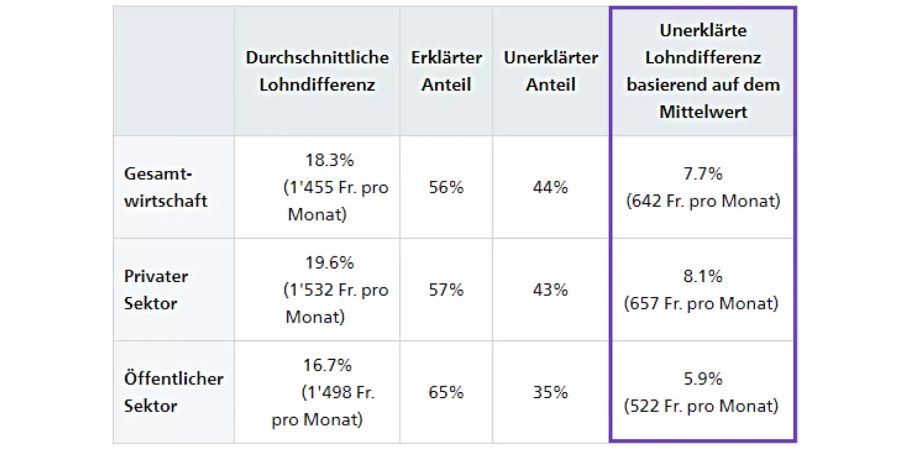

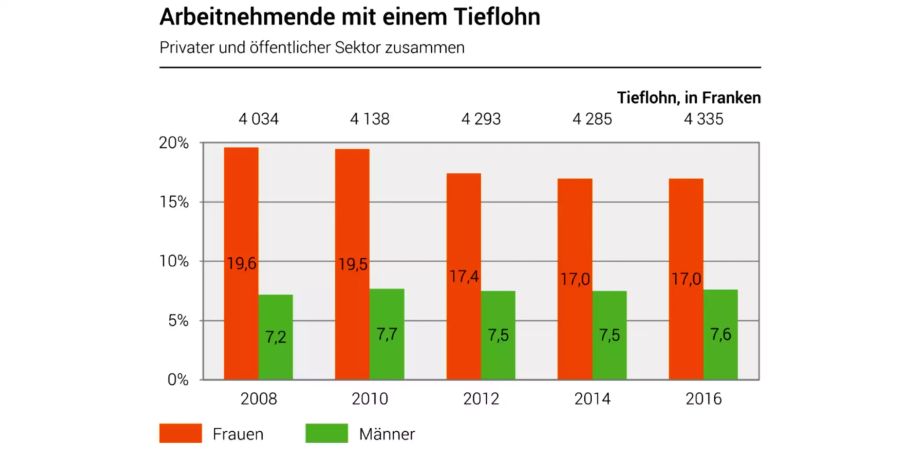

Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE) wird seit 1994 alle zwei Jahre bei den Unternehmen in der Schweiz durchgeführt. Sie erlaubt eine Beschreibung der Lohnstruktur in der Schweiz. Ziel: Diskriminierung aufdecken. Gemäss LSE 2016 liegt der nicht erklärbare Lohnunterschied bei 7,7 Prozent.

Diese gut siebeneinhalb Prozent werden jedoch von branchenspezifischen Untersuchungen und dem Arbeitgeberverband bezweifelt. Branchenspezifische Analysen können lediglich zwei Prozent der Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau nicht erklären. Die BFS-Analyse berücksichtige zu wenig Faktoren, so ihre Kritik.

Analyse zur Lohnungleichheit: Bund verteidigt sich

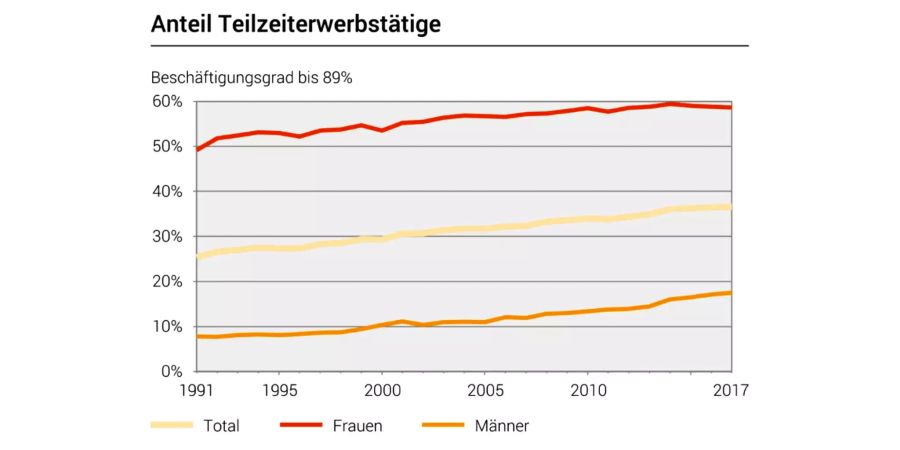

Darunter: Häufigkeit und Zeitpunkt der Jobwechsel, tatsächliche Erfahrung im Beruf (nicht einfach das Alter minus 15 Jahre), Arbeitszeitmodelle (also Schicht-, Abend- oder Nachtarbeit) oder physische und psychische Belastung im Job.

Das BFS stellt die Befunde der Branchen-Analysen nicht infrage, betont jedoch: «Im Gegensatz zu den Analysemodellen des Bundes sind private Anbietende weit weniger transparent bezüglich gewisser Details ihrer Analysen.»

Wichtig sei grundsätzlich, dass keine direkt oder indirekt geschlechtsdiskriminierenden Faktoren als erklärende Variablen mit aufgenommen werden dürfen. Sonst blieben bestehende Diskriminierungen unerkannt.

Beispiel: Wird bei der Analyse berücksichtigt, ob und wie viele Kinder eine Person hat, lassen sich zwar Lohnunterschiede besser erklären. Aber: «Dies wäre typischerweise ein möglicher diskriminierender Faktor, welchen es unbedingt zu vermieden gilt», erklärt Ingrid Ryser vom Eidgenössischen Justizdepartement BJ.

Doch: «Weitere Faktoren könnten tatsächlich auch miteinbezogen werden», erklärt Ryser. Deren damalige Chefin Bundesrätin Simonetta Sommaruga gab 2014 eine Analyse in Auftrag, welche die Methode der LSE überprüfen sollte.

«Die vom Bund angewandten statistischen Modelle sind aus wissenschaftlicher Sicht anerkannt und geeignet, um Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern zu messen», verkündete das Bundesamt für Statistik BFS anschliessend.

Begutachterin bemängelt Lohnerhebung des Bundes

So überzeugt war die externe Begutachterin offenbar jedoch nicht. Deshalb ging das BFS in einer weiteren Untersuchung «alternativen statistischen Methoden und der Integration weiterer Faktoren» für die LSE nach. Faktoren waren die von der Begutachterin vorgeschlagenen Aspekte «tatsächliche Berufserfahrung», «Arbeitszeitmodelle» sowie «physische und psychische Belastungen».

Resultat: «Die Recherche hat ergeben, dass zumindest Aspekte der Faktoren tatsächliche Berufserfahrung und physische Belastung abgedeckt werden können. Demgegenüber können die Faktoren Arbeitszeitmodelle und psychische Belastung sowie der Beschäftigungsgrad über die Berufskarriere nicht abgedeckt werden.»

Dies bedeute jedoch einen grösseren Aufwand bei der Beschaffung der Daten. Doch insbesondere beim Faktor «tatsächliche Berufserfahrung» erwartet das BFS eine verbesserte Erklärung der Lohnunterschiede in der LSE.

Das Problem geht über die messbaren Aspekte hinaus

Ryser vom BJ gibt zu bedenken: «Ob ein Analysemodell mit mehr Faktoren besser funktioniert oder ob es hier nicht viele redundante Variablen gibt, ist schwer abzuschätzen.» Dabei würden zusätzlich erhobene Faktoren auch zusätzlichen Aufwand für Unternehmen bedeuten.

Ingrid Ryser weist zudem darauf hin, dass die meisten Arbeitgeber glauben die Lohngleichheit einzuhalten. «Nur die Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse schafft Transparenz und zeigt auf, ob Frauen und Männer für gleichwertige Arbeit auch tatsächlich den gleichen Lohn erhalten.»

Ein weiteres Problem: «Frauen und Männer unterliegen in unserer Gesellschaft unterschiedlichen Rollenerwartungen. Diese führen dazu, dass gleiches Verhalten im Rekrutierungs- oder Lohngespräch unterschiedlich wahrgenommen wird: Kommuniziert eine Frau direkt, wirkt sie aggressiv. Bei einem Mann wird das gleiche Verhalten als durchsetzungsstark wahrgenommen.»