«Lohnungleichheit gibts nicht»: Die Kritik an der Analyse des Bundes

Würde der Bund mehr Faktoren berücksichtigen, könne keine unerklärbare Lohnungleichheit belegt werden. Das sagen Kritiker und fordern eine Methoden-Anpassung.

Das Wichtigste in Kürze

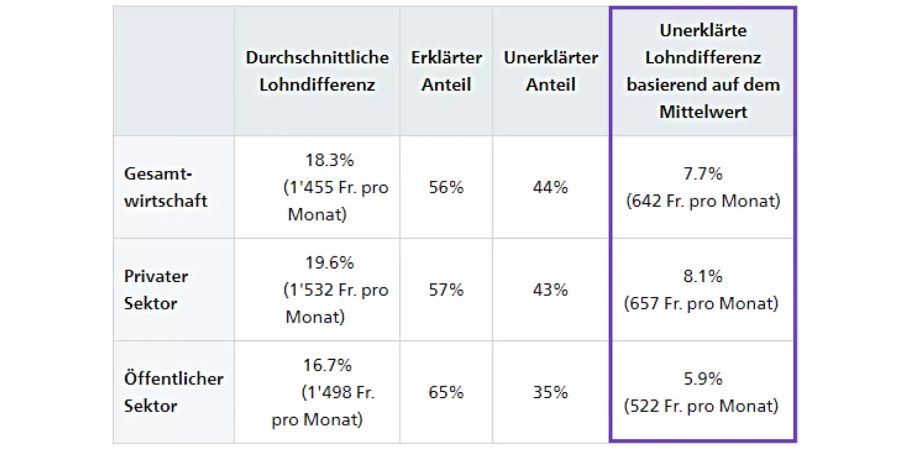

- Frauen verdienen aus nicht erklärbaren Gründen 7,7 Prozent weniger als Männer.

- Die entsprechende Studie des Bundes berücksichtige jedoch nicht alle relevanten Faktoren.

- Kritiker fordern deshalb eine genauere Untersuchung.

«Von einer systematischen Lohndiskriminierung kann in einer ernsthaften Diskussion keine Rede sein.» Das sagt Fredy Greuter, Geschäftsleitungsmitglied des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.

Denn: In den statistischen Lohnstudien des Bundes «fehlen wesentliche lohnrelevante Faktoren wie Weiterbildungen, Sprachkenntnisse und die Leistung am Arbeitsplatz», so Greuter.

Würden die relevanten Lohnkriterien berücksichtigt, würde der unerklärte Lohnunterschied von siebeneinhalb Prozent verschwinden. «In Branchen, in denen umfassende und entsprechend aufwendige Lohnmessungen gemacht werden, liegen die Lohndifferenzen bei weniger als zwei Prozent.»

Lohnunterschiede bei nur zwei Prozent

Greuter verweist etwa auf die Studie einer privaten Beratungsfirma im Auftrag von Swissmem, des Branchenverbands der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie. Landolt&Mächler Consultants verglichen 90'000 Löhne von 300 Firmen. Die nicht erklärbare Lohndifferenz lag dabei bei 2,0 Prozent. Eine Analyse der Zürcher Kantonalbank in der Banken- und Versicherungsbranche kam 2013 auf 2,3 Prozent.

Dass die Lohnstrukturerhebung «blinde Flecken» aufweise, war 2014 auch FDP-Ständerat Ruedi Noser aufgefallen. Er forderte deshalb vom Bundesrat, die Methodik anzupassen.

«So gilt es, bei der Berechnung der Lohnungleichheit künftig auch essenzielle Kriterien wie Berufs- oder Führungserfahrung, Weiterbildungen, Sprachkenntnisse oder den Beschäftigungsgrad in der Berufskarriere zu berücksichtigen. Diese bleiben bei der Feststellung der Diskriminierung heute unberücksichtigt», schrieb Noser in seinem Vorstoss.

Simonetta Sommaruga lässt Methode überprüfen

Das Bundesamt für Statistik BFS rechtfertigte sich: Variablen wie Weiterbildung oder Sprachkenntnisse zu messen sei schwierig und bedeute für Firmen einen Mehraufwand. In der Folge gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga – damals noch Justizministerin – dennoch eine Studie in Auftrag.

Wirtschaftsprofessorin Christina Felfe von der Uni St. Gallen nahm daraufhin die Methodik der LSE unter die Lupe.

Ihre Befunde: Die Lohndiskriminierung von siebeneinhalb Prozent werde überschätzt. Tatsächliche Berufserfahrung über die ganze Berufskarriere, verschiedene Arbeitszeitmodelle, Anzahl und Zeitpunkt von Jobwechseln oder Belastung im Job könnten den Lohnunterschied teilweise erklären, schrieb Felfe.

Verbesserungspotenzial in der Lohnstrukturerhebung

Die von Noser geforderten Aspekte Sprachkenntnis, Weiterbildung und Führungserfahrung lohnen sich hingegen nicht in das Analysemodell aufzunehmen.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin wies zudem darauf hin, dass der Bund statt der effektiven nur die sogenannt «potenzielle» Berufserfahrung erhebe, also das Alter minus 15 Jahre. Die unterschiedliche Arbeitserfahrung hänge indes entscheidend damit zusammen, ob eine Frau Kinder habe oder nicht.

Bundesrat hält statistische Methoden zur Messung der Lohnungleichheit für geeignet

In der Folge kündigte das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG an, die die von Felfe kritisierten Faktoren zu prüfen. Ende Mai veröffentlichte das BFS den Bericht dazu.

Dieser kommt zum Schluss: Die Berücksichtigung der physischen und psychischen Belastung und der Arbeitszeitmodelle ist unrealistisch oder nicht zu empfehlen. Die tatsächliche Berufserfahrung als erklärender Faktor könne überprüft werden.