Eine Million sexuell übertragbare Infektionen am Tag

Erreger, die sich ohne Beschwerden einnisten, sind besonders perfide: Viele Betroffene wissen nicht, das sie andere anstecken können. Dazu gehören sexuell übertragbare Infektionen, die einer Studie zufolge zunehmen. Die WHO spricht von einer stillen, gefährlichen Epidemie.

Das Wichtigste in Kürze

- Mit sexuell übertragbaren Krankheiten stecken sich nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit pro Tag mehr als eine Million Menschen an.

Jedes Jahr gibt es unter 15- bis 49-Jährigen nach einer neuen Schätzung 376 Millionen neue Infektionen mit Trichomonaden, Chlamydien, Gonokokken oder Syphilis, wie die WHO in Genf berichtete. Oft infiziere sich ein Mensch mit mehreren Erregern gleichzeitig oder mehrfach im Jahr. Die Gesamtzahl gilt für 2016 und liegt gut fünf Prozent höher als bei der vorherigen Schätzung für 2012. Infektionen mit Viren wie etwa HIV wurden für beide Schätzungen nicht berücksichtigt.

«Dies ist eine stille und gefährliche Epidemie», sagte eine der Autorinnen, Melanie Taylor. Jeder vierte Erdbewohner sei mit einer der Krankheiten infiziert. Zwar steckten sich jedes Jahr etwa gleich viele Frauen und Männer neu an. Weil die Bakterien bei Frauen hartnäckiger seien, seien diese deutlich mehr betroffen als Männer.

«Dies ist ein Weckruf», sagte Peter Salama, WHO-Direktor für flächendeckende Gesundheitsversorgung. «Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, damit jeder Mensch überall Dienste in Anspruch nehmen kann, um diesen beeinträchtigenden Krankheiten vorzubeugen und sie zu behandeln.» Der Bericht umfasst nur die vier genannten Krankheiten. Zusätzlich sind nach Angaben der WHO Hunderte Millionen Menschen von Herpes- oder Humanen Papillomviren (HPV) betroffen, die ebenfalls bei Sexualverkehr übertragen werden.

Die vier Krankheiten könnten schwerwiegende Folgen haben, darunter Eileiterschwangerschaften, Totgeburten, Unfruchtbarkeit, Herz-Kreislauferkrankungen sowie Arthritis, warnen die Autoren. Allein 2016 seien rund 200.000 Babys von mit Syphilis infizierten Müttern kurz vor oder kurz nach der Geburt gestorben. Damit sei Syphilis die zweithäufigste Todesursache für Babys, nach Malaria, sagte Taylor.

Die Krankheiten seien aber heilbar. Die WHO empfiehlt mehr Tests und bezahlbare Medikamente sowie Aufklärung zur Vorbeugung, etwa über die Notwendigkeit einer konsequenten Nutzung von Kondomen beim Sexualverkehr. In manchen Ländern sei zur Behandlung von Syphilis nicht genügend Benzathin-Penicillin vorhanden. Zudem seien immer mehr Gonokokken resistent gegen Antibiotika. Die Gefahr sei, dass die Krankheit eines Tages nicht mehr zu behandeln sei.

Mit Abstand am häufigsten sind nach dieser Untersuchung Infektionen mit Trichomonaden (Erreger: Trichomonas vaginalis). Sie machen mehr als 40 Prozent aller Fälle aus und betreffen 156 Millionen Menschen pro Jahr. Bei der Infektion führen die einzelligen Parasiten zu einer Entzündung der Geschlechtsorgane und Harnwege. Betroffene Männer haben oft keine Beschwerden und übertragen die Krankheit, weil sie nicht wissen, dass sie infiziert sind.

Am zweithäufigsten sind Erkrankungen durch Chlamydien (Erreger: Chlamydia trachomatis), die 127,2 Millionen Menschen betreffen. Auch hier treten Beschwerden wie Ausfluss oder Brennen beim Wasserlassen oft nicht oder erst spät auf.

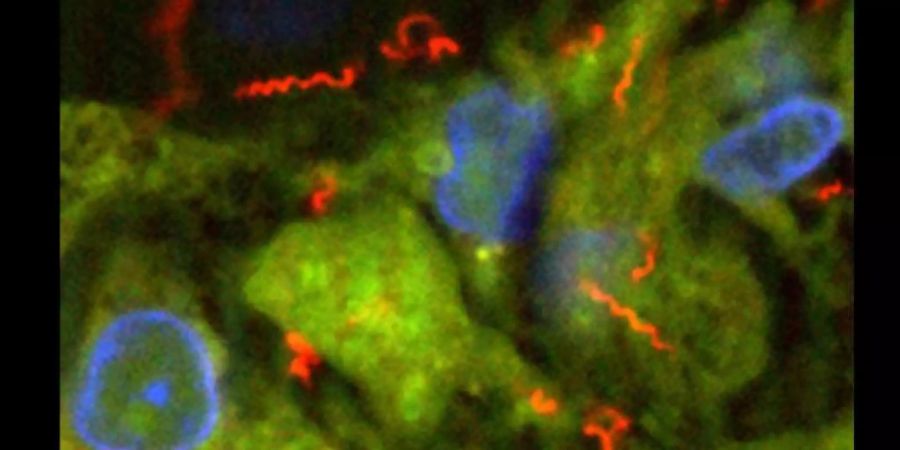

Mit Gonokokken (Erreger: Neisseria gonorrhoeae) - Gonorrhö oder umgangssprachlich Tripper genannt - infizieren sich weltweit jedes Jahr 86,9 Millionen Menschen. Angegriffen sind meist die Schleimhäute der Harnwege und Geschlechtsorgane, die Erreger können aber etwa auch die Augenbindehaut befallen. An Syphilis (Erreger: Treponema pallidum) erkranken 6,3 Millionen Menschen. Auch hier dringen Erreger über die Schleimhaut oder Hautrisse in den Körper ein. Betroffene können ein Geschwür bekommen sowie Hautausschläge und Fieber.

Mit einer Trichomonaden-Infektion leben nach der Schätzung weltweit 5,3 Prozent der Frauen und 0,6 Prozent der Männer. Bei Chlamydien sind 3,8 Prozent der Frauen betroffen und 2,7 Prozent der Männer. Bei Gonorrhö und Syphilis sind es weniger als ein Prozent. In Afrika haben 11,7 Prozent der Frauen eine Trichomoniasis. In der Europa-Region - die bis Tadschikistan an der chinesischen Grenze reicht - sind von den vier Krankheiten Chlamydien am weitesten verbreitet: bei 3,2 Prozent der Frauen und 2,2 Prozent der Männer.