Astrophysiker: «Wir müssen Weltraumschrott in den Griff bekommen»

«Wenn man in fünfzig Jahren noch sinnvoll Weltraumfahrt betreiben will, müssen wir das Problem Weltraumschrott in den Griff bekommen», warnt ein Astrophysiker.

Das Wichtigste in Kürze

- 900'000 über einen Zentimeter grosse Müllobjekte fliegen durch unseren Orbit.

- Die werden für die Raumfahrt zum Problem, prophezeit Astrophysiker Thomas Schildknecht.

Private Raumfahrt boomt: Erst kürzlich sandte Elon Musk gleich sechzig Satelliten ins All – 12'000 weitere sollen folgen.

Videos von zurückkehrenden Trägerraketen, die die Satelliten ins All bringen, wollen weismachen, dass deren Konzept nachhaltig sei.

Nachhaltigkeit nicht im Sinn der privaten Raumfahrt

«Ist es aber nicht», sagt Thomas Schildknecht, Astrophysiker und Vizedirektor des Astronomischen Instituts der Uni Bern. Die eigentliche Idee hinter diesem Geschäftsmodell sei nicht die Nachhaltigkeit.

«Je mehr Satelliten sich von einer Firma im All befinden, desto weniger macht es aus, wenn einige ausfallen», sagt Schildknecht.

Im Normalfall liegt die Ausfallrate von Satelliten bei etwa zehn bis 20 Prozent. Bei tausend Satelliten und einer Ausfallrate von zehn Prozent blieben also 100 Stück als Schrott oben. «Dieser zusätzliche Weltraumschrott ist eine grosse Herausforderung.»

Immer mehr Schrottsplitter

Unser Orbit ist ohnehin schon voller Müll. Raketenreste, ausgediente Satelliten und Trümmerteile. Von den über einen Zentimeter grossen Objekten hat es mehr als 900'000.

Im Weltraum können selbst kleinste Teilchen von ein paar Millimetern Durchmesser gefährlich werden. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40'000 Kilometern pro Stunde werden sie zu gefährlichen Geschossen.

Das wird zunehmend zur Gefahr für aktive Satelliten, die durch eine Kollision ausfallen könnten. Auch die internationale Weltraumstation ISS musste schon mehrere Male Schrottteilchen ausweichen.

Vor allem die Zahl der kleinen Teilchen nimmt exponentiell zu. Denn immer, wenn Objekte miteinander kollidieren, zersplittern sie in noch kleinere Teile.

Mehrere Lösungsmöglichkeiten

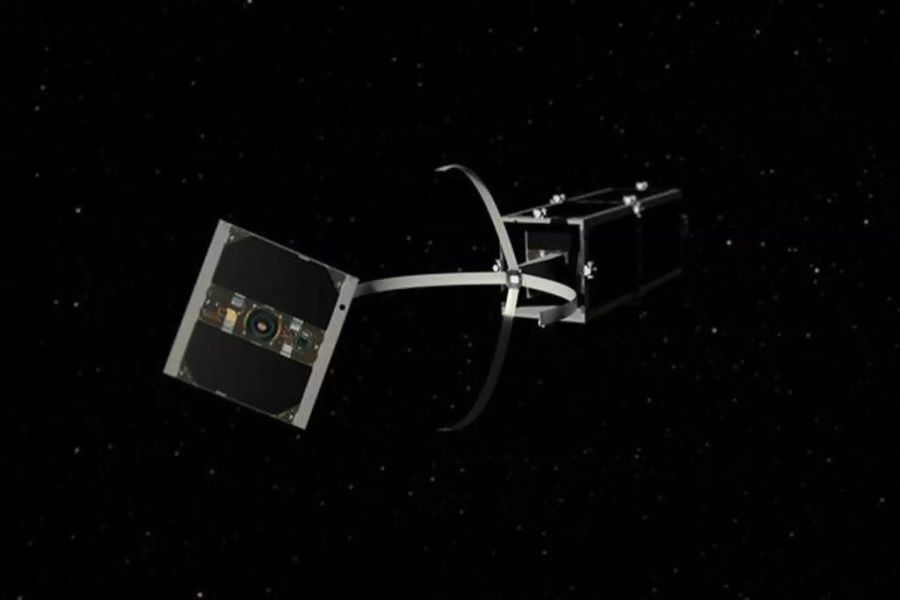

Konzepte, um diesen Müll zu beseitigen, gibt es viele: Laser etwa, die die Teilchen zu Fall bringen sollen, oder Sonden, die sie einfangen.

«Alles herunterzuholen, ist sicher nicht realistisch», sagt Schildknecht. Wichtig sei die Entsorgung grosser Objekte wie alte Trägerraketen oder ausrangierte Satelliten. Diese würden bei einer Kollision am meisten Bruchstücke produzieren.

Doch noch drängender sei es angesichts der neuen Raumfahrt-Ära der Massenproduktion und Kommerzialisierung, neuen Schrott zu vermeiden.

Damit das funktioniere, sollte es etwa verboten werden, defekte Objekte oben zu lassen. Das dränge insbesondere deshalb, weil keiner wisse, wie sich die kommerzialisierte Raumfahrt weiterentwickle.

«Wenn man in fünfzig Jahren noch sinnvoll Weltraumfahrt betreiben will, müssen wir das Problem Weltraumschrott klar in den Griff bekommen.»

*****

«Nau forscht»

Im Rahmen dieser Serie erscheint jeden Sonntag ein exklusiver Beitrag des Wissenschaftsmagazins «higgs».

Dieser Beitrag wurde verfasst von Eva Kunz.