EU-Kommission muss Genehmigungsprozess des Schweiz-Deals klären

Es ist noch offen, ob nur die EU-Institutionen oder auch die nationalen Parlamente den Abkommen mit der Schweiz zustimmen müssen.

Auf der EU-Seite ist noch unklar, ob allein die Institutionen der Europäischen Union oder auch die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten den neuen Abkommen mit der Schweiz zustimmen müssen. Die Europäische Kommission hat dazu noch nichts entschieden. Weiter könnte sie das Paket aufschnüren und einen Teil davon bereits im Frühling in den Ratifizierungsprozess schicken.

Mit dem am 20. Dezember erfolgten materiellen Abschluss der Verhandlungen zwischen dem Bundesrat und der Europäischen Kommission startete die Phase der Aufbereitung der Unterlagen für die Ratifizierung der Texte. Dabei werden die Abkommenstexte übersetzt und einer juristischen Prüfung unterzogen, bevor sie den jeweiligen Parlamenten unterbreitet werden.

Während den Verhandlungen wurden die Texte auf Englisch verfasst. Nun würden sie prioritär ins Deutsche, Französische und Italienische übersetzt, bevor auch die Versionen der weiteren Amtssprachen der Europäischen Union (EU) erstellt würden, sagte eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

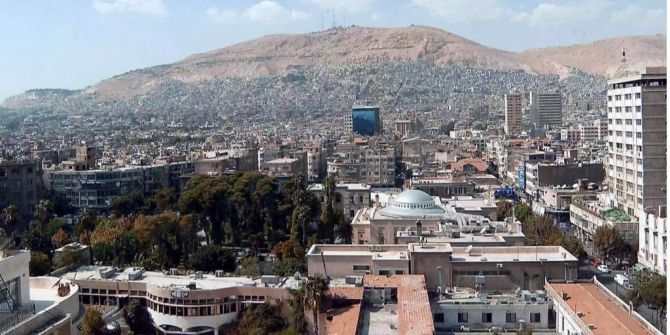

Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel

Die Verhandlungsdelegationen organisierten die Übersetzungen. Sowohl Bern als auch Brüssel müssten allen Sprachversionen zustimmen. Die EU kennt 24 Amtssprachen. Parallel dazu erfolgt das sogenannte «legal scrubbing». Dabei überprüften beide Seiten gemeinsam die ausgehandelten Texte rechtlich und formal, so die Sprecherin weiter.

Sobald diese Schritte erfolgt sind, werden die Texte durch die Chefunterhändler paraphiert. Diese Paraphierung stellt das formale Ende der Verhandlungen dar. Sie soll laut dem Bundesrat im Frühling erfolgen.

In Brüssel wird die Europäische Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU, also dem Gremium der Mitgliedstaaten, ein Paket mit den paraphierten Texten unterbreiten. Das Inkrafttreten eines internationalen Abkommens bedingt die Zustimmung beider Institutionen.

Entscheidung nach Prüfung über Billigung oder Ablehnung der Abkommen

Das EU-Parlament wird nach einer Prüfung auf Ausschussebene entscheiden, ob es die Abkommen billigt oder ablehnt, wie es vergangenen Dezember mitteilte. Im Parlament sitzen 720 Abgeordnete aus den 27 Mitgliedstaaten.

Im Rat der EU durchlaufen die Geschäfte ein Drei-Stufen-Verfahren. Zuerst wird das Paket in einer Arbeitsgruppe auf technischer Ebene geprüft. In der Gruppe sitzt je eine Fachperson pro Mitgliedsstaat.

Danach befasst sich der Ausschuss der ständigen Vertreter mit dem Geschäft. Das sind die Botschafterinnen und Botschafter der 27 Staaten. Dieser Ausschuss gilt als mächtig und bereitet die Texte für ihre formelle Annahme durch den Rat der EU vor.

Dieser bildet den letzten Schritt der Beschlussphase. Der Rat der EU tagt in zehn verschiedenen Formationen und je ein oder eine Ministerin pro Mitgliedstaat nimmt daran teil. Mit dem Dossier «Schweiz» befasst sich in der Regel der Rat für allgemeine Angelegenheiten. Nur der Rat der EU kann formell einen Entscheid beschliessen.

EU-Kommission könnte Gesetzespaket im Sommer dem Rat vorlegen

Zeitlich könnte die Kommission das Paket im Sommer dem Rat unterbreiten. Davon geht jedenfalls eine polnische Diplomatin aus, wie Keystone-SDA erfuhr. Polen hält noch bis im Sommer die Präsidentschaft der EU und ist in dieser Rolle verantwortlich für das Gesetzgebungsverfahren. Die Hauptdiskussionen dürften jedoch unter Leitung der dänischen Präsidentschaft – mit Start am 1. Juli – stattfinden.

Die Kommission könnte auch das Paket aufschnüren und bereits im Frühling dem Rat einen Teil davon vorlegen. Gemäss der Diplomatin könnte das Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen früher vorgelegt werden, damit der Ratsbeschluss im Herbst dieses Jahres erfolgen könnte.

Noch offen ist, ob eine Ratifizierung durch den Rat der EU und das Europäische Parlament für ein vollständiges Inkrafttreten der Abkommen auf EU-Seite ausreichend ist. Gegebenenfalls könnte auch eine Zustimmung der nationalen Parlamente aller Mitgliedstaaten nötig sein.

EU-Kommission prüft Zuständigkeit für internationales Abkommen

Dies hängt davon ab, ob das internationale Abkommen in die ausschliessliche Zuständigkeit der EU fällt oder ob bei gewissen Themen diese Zuständigkeit mit den EU-Ländern geteilt wird, wie ein Sprecher der Europäischen Kommission auf Anfrage sagte. Im zweiten Fall wird von einem gemischten Abkommen gesprochen.

Beim Abschluss der Verhandlungen im Dezember sagte ein hoher Beamter der Europäischen Kommission, dass das Abkommen gemischt sein könnte. Um diese Frage zu klären, wird der Deal laut Angaben der Kommission noch analysiert.

Laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat die EU ausschliessliche Zuständigkeit in Bereichen wie der Zollunion, der Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und bei der gemeinsamen Handelspolitik.

In Bereichen wie dem Binnenmarkt, der Sozialpolitik, beim Verkehr, den transeuropäischen Netzen oder der Energie teilt sich die Union die Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten. Die neu verhandelten Texte zwischen der Schweiz und der EU sehen unter anderem Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit, Verkehr und EU-Programme vor.

EU prüft gemischte Zuständigkeit für Teile des Abkommens

Möglich ist, dass lediglich Teile des Abkommens in die volle Zuständigkeit der EU fallen, während andere als gemischt gelten. In einem solchen Fall würden letztere Teile auch den Ratifizierungsprozess in den EU-Staaten durchlaufen.

Dieser kann je nach Staat unterschiedlich sein und hängt davon ab, ob die EU-Länder über eine oder zwei Parlamentskammern verfügen. Dabei können in föderalen Staaten auch subnationale Räte – zum Beispiel die regionalen Parlamente in Belgien – mitbestimmen.