Medikamente werden in der Schweiz immer knapper

Apotheker sind täglich damit konfrontiert, dass sie ihren Kunden die nötigen Medikamente nicht abgeben können. Experten warnen nun vor einer Versorgungskrise.

Das Wichtigste in Kürze

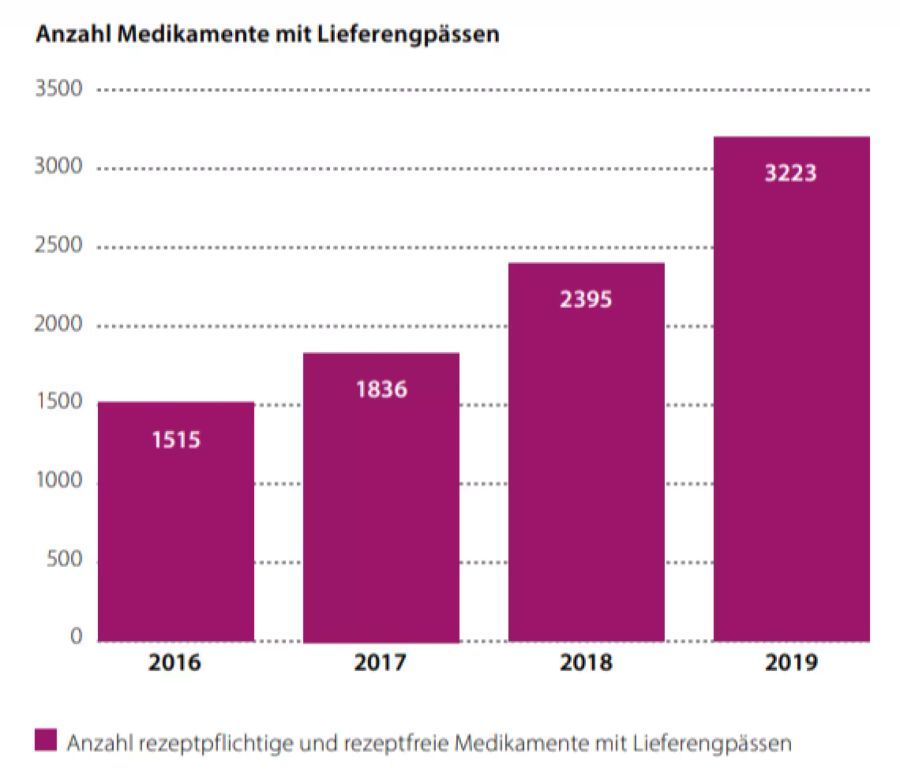

- Ende 2019 fehlten in den Schweizer Lagern 3223 verschiedene Medikamente.

- Lieferengpässe und gesteigerte Nachfragen hatten auch früher zu Engpässen geführt.

- Doch die Lage spitzt sich zu, die Zahl der vergriffenen Medikamente hat sich verdoppelt.

Das Medikament Euthyrox versorgt den Körper mit Schilddrüsenhormonen, wenn er diese selber nicht mehr (genügend) produzieren kann. Die Hormone steuern den Stoffwechsel – sie sind also lebenswichtig. Dumm nur, dass das Medikament in diversen Dosierungen seit über einem Monat vergriffen ist.

«In der Tat haben wir derzeit in einigen Ländern Lieferengpässe», so Euthyrox-Hersteller Merck. Die Knappheit sei auf den «kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage zurückzuführen, der trotz sorgfältiger Planung mit unserer derzeitigen Produktionskapazität nicht gedeckt werden kann.»

Doppelt so viele Medikamente fehlen

Die Apothekerinnen zucken derweilen nur bedauernd die Schultern. Die Situation ist ihnen nur zu vertraut. Fehlten im Jahr 2016 noch 1515 Medikamente, waren es Ende 2019 bereits 3223.

Darunter Impfstoffe wie jene gegen Kinderlähmung oder Tollwut. Weiter fehlen Medikamente wie das Antiepileptikum Taloxa oder das Beruhigungsmittel Temesta.

Es fehlen Temesta und Impfstoffe für Kinderlähmung und Tollwut

«Lieferengpässe mit Medikamenten kommen leider immer häufiger vor. Betroffen sind Spitäler, Heime, Pflege und natürlich auch die Apotheken», erklärt Rahel Rohrer von PharmaSuisse. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) listet die vergriffenen, lebenswichtigen Medikamente auf. Daneben stehen Ratschläge wie «Keine Hamsterkäufe tätigen», oder «andere Dosierungsstärken verwenden» und «wirkungsähnliche Substanzen verwenden».

Die beiden letzten Ratschläge bescheren den Apothekerinnen täglich grossen Aufwand. «Sie leisten pro Tag ein bis zwei unbezahlte Stunden Mehrarbeit, um ihre Kunden mit alternativen Medikamenten zu versorgen», so Rohrer weiter. Dennoch seien die Kunden oft «verunsichert, wenn sie auf ein neues Medikament umstellen müssen». Besonders für ältere Menschen und solche, die viele verschiedene Medikamente einnehmen müssen, wird es schwierig.

Chronisch Kranke leiden am meisten

Selbst wenn das Medikament in anderer Dosierung noch zu bekommen ist, kann es kompliziert werden. Wer etwa das Schilddrüsenmedikament Euthyrox à 125 mg benötigt, bekommt das normalerweise in einer einzigen, winzigen Tablette, die täglich zu schlucken ist. Aktuell jedoch müssen Betroffene zwei Tabletten à 50 mg schlucken, dazu eine dritte halbieren.

Gravierender ist es jedoch, wenn ein chronisch kranker Patient kurzfristig auf einen alternativen Wirkstoff umstellen muss. Dann besteht das Risiko, dass seine Beschwerden sich verschlimmern und der gesamte Therapieerfolg gefährdet ist.

Zudem haben Patienten beim Medikamentenwechsel oft mit neuen Nebenwirkungen zu rechnen. «Ausserdem sind alternative Präparate oft teurer», erklärt Rohrer. Damit sorge man im Gesundheitswesen für Mehrkosten, statt für die gewünschten Einsparungen.

Knapp produzieren und so Lagerkosten sparen?

Doch wie kommt es in einem Land wie der Schweiz überhaupt zu Medikamentenknappheit? Viele Apotheker vermuten, dass die «sorgfältige Planung», von der Merck spricht, eine Umschreibung für «Lagerraum-Optimierung» sei. Um Lagerkosten zu sparen, würden Pharmafirmen ihre Produktion knapp bemessen.

Rohrer fasst die Problematik folgendermassen zusammen: «Der Schweiz droht eine Versorgungskrise aus rein wirtschaftlichen Gründen.» Einerseits sind da die kleiner werdenden Lagerbestände – bei meist steigender Nachfrage.

Produktion nicht rentabel

«Die Pflichtlagerhaltung müsste erweitert werden», so Rohrer. Das hilft allerdings nicht, wenn Unternehmen die Produktion bestimmter Medikamente ganz einstellen. Sie tun dies einerseits, weil Patente abgelaufen sind und die Herstellung sich nicht mehr rentiert.

Oder weil die Produktion in Indien oder China viel günstiger ist, als jene in der Schweiz und Europa. Kommen die Medikamente nur noch von den immer gleichen, weit entfernten Herstellern, entstehen gefährliche Abhängigkeiten.

Keine Versorgungssicherheit bei Pandemie

«Da die Schweiz nicht mehr in der Lage ist, ihre eigenen Antibiotika und Impfstoffe herzustellen, ist im Fall einer Pandemie die Frage der Versorgungssicherheit ganz konkret», so Rohrer. Die kleine Schweiz sei bei Lieferengpässen meist die erste Leidtragende. Diese Situation sei «nicht akzeptabel», so Rohrer.

Ihr Verband PharmaSuisse fordert darum Schutzmassnahmen. So sollen etwa gewisse Medikamente vom Referenzpreissystem ausgenommen werden, damit ihr Preis nicht so tief sinkt, dass es nicht mehr lohnt, sie zu produzieren. Ausserdem möchte PharmaSuisse sicherstellen, dass Medikamente, die von der Schweizer Bevölkerung benötigt werden, nicht exportiert werden dürfen.