Verwässert Ständerat die Konzernverantwortungs-Initiative?

Konzerne mit Sitz in der Schweiz sollen Verantwortung übernehmen für ihr Handeln im Ausland. Auch für ihre Tochterfirmen. Doch der Ständerat hat etwas dagegen.

Das Wichtigste in Kürze

- Sollen Schweizer Firmen auch Verantwortung für ihre Tochterfirmen übernehmen müssen?

- Die Rechtskommission des Ständerats ist gegen die Initiative und will den Gegenentwurf.

- Dieser wurde jedoch ausgerechnet im entscheidenden Punkt entschärft, so die Kritiker.

Ob beim Dammbruch in Brasilien, Menschenrechtsverletzungen in Liberia oder vergiftete Bauern in Indien. Schweizer Firmen sorgen international immer wieder für Skandale.

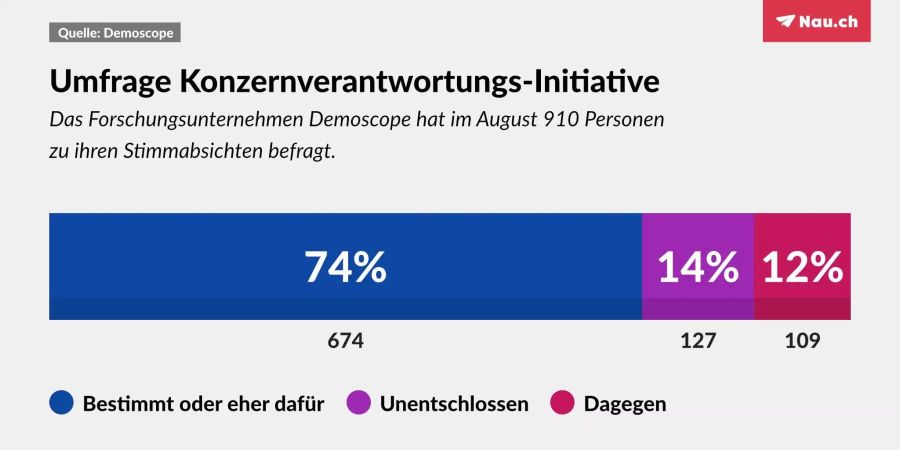

Menschenrechts- und Umweltorganisationen haben deshalb die Konzernverantwortungs-Initiative lanciert. Sie sind der Meinung, dass freiwillige Massnahmen nicht genügen. Nach der Nationalrats- befasste sich jüngst die Ständeratskommission mit ihr.

«All you can get» oder «all you get»?

Und diese setzte das Skalpell an. Die Initiative selbst lehnen die 13 Mitglieder mit 7 zu 5 Stimmen ab.

Den Gegenvorschlag des Nationalrats nahmen sie hingegen knapp an. Einen zentralen Punkt haben die Ständeräte aber entfernt.

«Unser Gegenentwurf kommt den Initianten sehr weit entgegen», sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni. «Bei Annahme einer Volksinitiative würden sie kaum mehr erhalten. Sie sollten sich also gut überlegen, das Angebot anzunehmen.»

SP-Ständerat Christian Levrat ist für Initiative und den Gegenvorschlag. Doch: «Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, die Mehrheit im Plenum in Bezug auf die problematische Subsidiaritätsklausel umzukehren.»

Haftung für Tochterunternehmen oder nicht?

Doch was bedeutet die Subsidiarität? Der Kläger soll soweit zumutbar im Ausland gegen die Tochterfirma vorgehen, welche Rechte verletzt hat.

Caroni verteidigt diese neue Klausel. «Wieso soll man gegen die Schweizer Mutterfirma klagen können, wenn die deutsche Tochter in Deutschland einen Schaden verursacht?» Ohne diese Klausel würden sich Kläger das Land, in dem sie klagen wollen, aussuchen. Und würden dann fast immer auf die Schweizer «Mutter» losgehen, so Caroni.

Levrat sieht das ganz anders. «Dies zwingt die Beschwerdeführer zu zusätzlichen Verfahren, die Jahre dauern und viel Geld kosten werden.»

Denn die Kläger müssten erst beweisen, dass eine Firma Menschenrechtsverletzungen begangen habe. Und dann zeigen, dass im betroffenen Land keine zufriedenstellende Lösung erreicht werden könne.

Levrat nennt statt Deutschland den Kongo als Beispiel. Dazu komme, dass Schweizer Richter so über das Funktionieren der Justiz in anderen Staaten zu entscheiden hätten. «Krisensitzungen zwischen unseren Botschaftern und den betroffenen Regierungen können bereits geplant werden», so Levrat.

Vom Ständerat zurück in den Nationalrat

Gemäss Caroni muss der Kläger nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen. Im Grundsatz tragen Firmen nur für sich selbst Verantwortung, erklärt er. Das sei für die Sicherheit internationaler Investitionen zentral.

Zudem gelte in jedem Land das Recht jenes Landes. «Also muss man die Anwendung von Schweizer Vorstellungen auf ausländische Sachverhalte auf das Notwendige beschränken.»

Die Kommission hat eine Fristverlängerung für die Behandlung der Initiative um ein Jahr beantragt. Nun folgen die Beratungen im Nationalrat.