US-Vizepräsident fordert von EU-Verbündeten Ausstieg aus Iran-Atomabkommen

US-Vizepräsident Mike Pence hat von den Europäern einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran verlangt und Teheran mit weiteren Sanktionen gedroht.

Das Wichtigste in Kürze

- Pence droht Iran als «grösster Gefahr» im Nahen Osten mit weiteren Sanktionen.

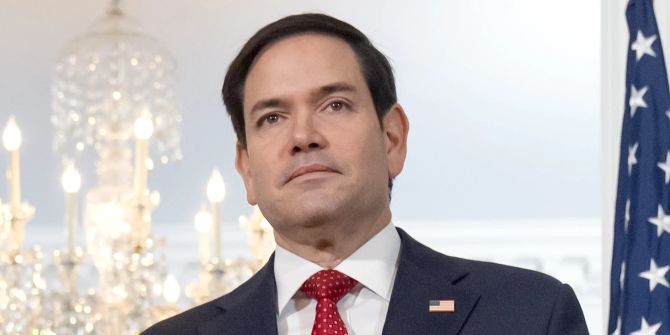

Bei einer von den USA organisierten Nahost-Konferenz in Warschau bezeichnete Pence den Iran am Donnerstag als «grösste Bedrohung» in der Region. US-Aussenminister Mike Pompeo sagte, der Iran verhalte sich «destabilisierender» als Nordkorea. Der deutsche Aussenstaatsminister Niels Annen (SPD) erklärte, die EU stehe zu dem Atomabkommen.

«Die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen und sich uns anzuschliessen», sagte Pence in Warschau. Er beschuldigte die Führung in Teheran mit Blick auf ihre Feindschaft zu Israel, einen «neuen Holocaust» vorzubereiten. Er kündigte zudem «noch schärfere» US-Sanktionen an, wenn der Iran sein «gefährliches und destabilisierendes Verhalten» nicht ändere.

Das Atom-Abkommen war im Juni 2015 nach jahrelangen Verhandlungen zwischen dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland geschlossen worden. Es soll sicherstellen, dass der Iran nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. US-Präsident Donald Trump kündigte das Abkommen im Mai 2018 einseitig auf und verhängte neue Sanktionen.

Die EU hält an dem Abkommen fest und sucht nach Wegen, trotz US-Sanktionen die Geschäftsbeziehungen mit dem Iran aufrecht zu erhalten. Pence sagte dazu in Warschau, dies sei «ein unkluger Schritt, der nur den Iran stärken, die EU schwächen und noch mehr Distanz zwischen Europa und den Vereinigten Staaten schaffen wird».

Zu der Konferenz in Warschau hatte US-Aussenminister Pompeo eingeladen. Der Iran verhalte sich «ganz anders» als Nordkorea, sagte Pompeo dem US-Fernsehsender CBS in einem Interview. Nordkorea destabilisiere weder den Jemen noch Syrien und betreibe auch keine «riesigen Mordkampagnen», sagte Pompeo auf die Frage, warum die US-Regierung mit Nordkorea, nicht aber mit dem Iran verhandele.

Der Iran leistet in Syrien Machthaber Baschar al-Assad militärische Unterstützung und steht bei dem Konflikt im Jemen hinter den schiitischen Huthi-Rebellen. Ausserdem ist der Iran ein Erzfeind Israels und Saudi-Arabiens, die beide eng mit den USA verbündet sind.

Zu den Teilnehmern der Konferenz zählten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, aber auch Vertreter arabischer und europäischer Staaten. Annen erklärte im Onlinedienst Twitter, bei der Konferenz habe es um «Frieden und Sicherheit» im Nahen Osten gehen sollen. «Am Ende ging es vor allem um Iran». Dies sei «als Antwort zu einfach», kritisierte er. Europa handele weiter «geeint und besonnen» und setze auf «Druck und Dialog».

Polens Aussenminister Jacek Czaputowicz sagte dagegen zum Abschluss der Konferenz, die EU und die USA hätten «ähnliche Ansichten» über die Probleme im Nahen Osten und die «negative Rolle» des Iran.

Irans Präsident Hassan Ruhani sagte bei einem Syrien-Gipfel in Sotschi, bei der Konferenz sei «nichts» herausgekommen. Irans Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte die Konferenz bereits am Mittwoch als «Totgeburt» bezeichnet. Er warf den USA vor, den rund 60 anderen Teilnehmern ihre Haltung aufzwingen zu wollen.

Netanjahu bezeichnete die Konferenz dagegen als historisch. Das Eröffnungsdinner am Mittwochabend sei «ein historischer Wendepunkt» gewesen, da sowohl er als auch zahlreiche Aussenminister arabischer Staaten daran teilgenommen und über die «gemeinsame Bedrohung durch das iranische Regime» gesprochen hätten.

Die Palästinenserführung protestierte gegen die Konferenz. Indem sie «vollständig Partei für die israelische Regierung» ergreife, versuche die US-Regierung «die israelische Besatzung und die systematische Verweigerung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung zu normalisieren», schrieb Nabil Tschaath, ein Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, in einem Beitrag für die israelische Zeitung «Haaretz».