Sinkende Löhne: Pflegefachpersonen fühlen sich im Stich gelassen

Vor dem Pflegenotstand wurde schon vor der Pandemie gewarnt. Nun zeigt sich: Ausgerechnet im Gesundheitswesen sind die Löhne real stark gesunken.

Das Wichtigste in Kürze

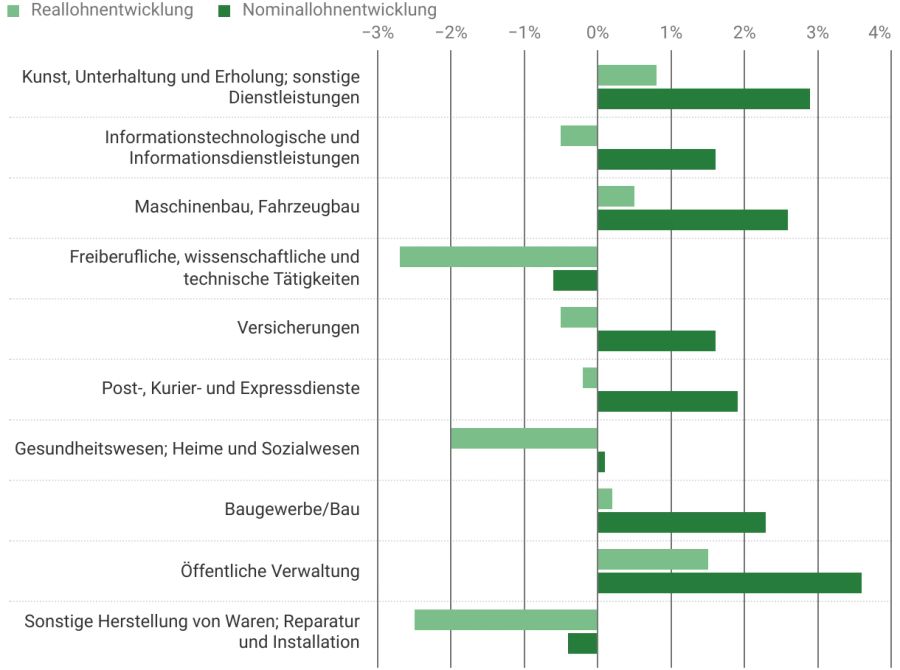

- Die Teuerung trifft das Gesundheitswesen besonders hart: Der Reallohn ist um 2 % gesunken.

- Trotz Pandemie und Pflegeinitiative entstehe der Eindruck: «Bei uns passiert nichts.»

- Der Berufsverband warnt vor noch mehr Berufsausteigerinnen.

Dass Klatschen nicht reicht, war ja allen klar. Nun zeigt aber die neuste Statistik des Bundes: Berücksichtigt man die Teuerung, sind die Löhne im Gesundheitswesen sogar gesunken – mehr als in fast allen anderen Branchen. Ein Minus von zwei Prozent beim Reallohn errechnet das Bundesamt für Statistik. «Im Bereich der Pflege hatten wir 2023 kaum Lohnerhöhungen und wenig Teuerungsausgleich», bestätigt Christina Schumacher vom Berufsverband der Pflegefachpersonen SBK.

«Geht uns von Jahr zu Jahr schlechter»

«Bei den Pflegefachpersonen entsteht das Gefühl: Da war so viel mit Pandemie und Pflegeinitiative, und trotzdem geht es uns von Jahr zu Jahr schlechter.» Zwar sei es nach wie vor so, dass alle ihr Bestes gäben, betont Schumacher. Aber: «Für die einzelne Pflegefachperson entsteht der Eindruck: ‹Bei uns passiert nichts.›»

Ein nachvollziehbarer Eindruck, denn betrachtet man die Zahlen des Bundesamts für Statistik im Detail, leidet das Gesundheitswesen tatsächlich überdurchschnittlich. Zwar betrifft die Teuerung 2023 von 2,1 Prozent alle gleichermassen. Die meisten Branchen hatten aber immerhin auch noch etwas Lohnerhöhung, die die Teuerung wenigstens teilweise kompensierte.

Bei durchschnittlich 0,1 Prozent Lohnerhöhung im Gesundheitswesen sind die Folgen das Gegenteil dessen, was man sich doch eigentlich vorgenommen hatte: «Das hilft sicher nicht, die Leute im Job zu halten», bestätigt Schumacher. «Alleinerziehende Mütter zum Beispiel bringt das schon in eine schwierige Situation.»

Pflegefachpersonen: Berufsausstieg leicht gemacht

Als Konsequenz steigen noch mehr Pflegefachpersonen aus ihrem Beruf aus, der Pflegenotstand verschärft sich weiter. «Wir haben einen hohen Anteil an Teilzeitlerinnen, wo das das Zweiteinkommen ist. Auf dieses wird gegebenenfalls verzichtet, wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht», gibt Schumacher zu bedenken.

Andere schauen sich auf dem Arbeitsmarkt um – auch hier sind die Hürden niedrig. «Mit dem, was wir mitbringen, haben wir sehr gute Möglichkeiten in anderen Jobs.» Beispiele seien Krankenkassen, öffentliche Ämter und so weiter. Gemeinhin gelte: «Es muss niemand ins Spital arbeiten gehen, nur um einen Job zu haben.»

Weiterhin beliebt ist bei Pflegefachpersonen auch der Gang zu einem Vermittler von Temporär-Anstellungen. Dann gehe sehr viel Geld der Spitäler in die Vermittlung, das besser in die eigene Strategie investiert wäre. Mit der Geldverteilung hat man beim SBK grundsätzlich etwas Mühe: «Es sind sehr viel mehr Mittel in andere Bereiche wie die Abrechnungsoptimierung geflossen als in die Betreuung der Patienten.»

Geld fehlt allenthalben

Umgekehrt hat Christina Schumacher als stellvertretende Geschäftsführerin des SBK auch Verständnis für die schwierige Lage der Spitäler. Viele schreiben rote Zahlen, müssten sparen, und die schnellste Sparmassnahme sei halt, bei den Löhnen anzusetzen.

Aber es sei ein bekannter Faktor, dass nichts so viel koste wie Fluktuation. Genau deshalb müssten Jobs im 24-Stunden-Betrieb attraktiv gestaltet werden. «Investieren in die Pflege lohnt sich, aber trotzdem werden Pflegefachpersonen vor allem als Kostenfaktor gesehen.»

Ob gewollt und geplant oder als Folge von vielen Abgängen: In Akutspitälern nimmt der Anteil der Pflegestellen im Vergleich zum ärztlichen und zum übrigen Personal ab. Das geht aus einer Studie im Auftrag des SBK hervor.

Wohl noch unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, vermutet Christina Schumacher. «Es ist halt schon so: Die meisten interessiert der Pflegenotstand erst, wenn sie selbst davon betroffen sind.» Längerfristig sehe man aber schwierige Szenarien: «Es ist nicht gesichert, dass das Gesundheitswesen handlungsfähig bleibt.»