Olympia-Boykott 1980: Keine Sieger - Sportler als Verlierer

Spielball Sport: Der Westen boykottiert 1980 die Olympischen Spiele in Moskau - der Ostblock und Verbündete fahren vier Jahre später nicht nach Los Angeles. Politisch bringt das den verfeindeten Blöcken nichts, die machtlosen Sportler sind die grossen Verlierer.

Das Wichtigste in Kürze

- Ein schrilles «Kliing-liing» schreckt die Redaktionen auf, um 14.01 Uhr tickert die dpa-Eilmeldung los, eine halbe Zeile, 30 Buchstaben.

Ein Schock! «Deutsches NOK für Olympia-Verzicht».

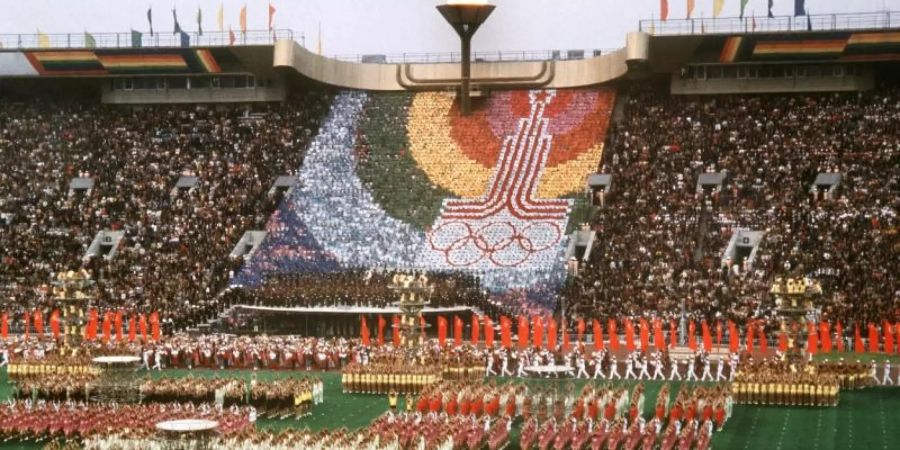

Am 15. Mai 1980 steht fest, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Sportler zu den Olympischen Spielen nach Moskau schicken wird. So weht bei der Eröffnungsfeier am 19. Juli - vor genau 40 Jahren - im Leninstadion nur die schwarz-rot-goldene Fahne mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz, denn die DDR musste ihren sowjetischen Klassenbrüdern ebenso die Treue halten wie die BRD ihrem Verbündeten und Partner, den USA.

Ende Dezember 1979 hatten sowjetische Truppen Afghanistan besetzt. Am 20. Januar 1980 forderte US-Präsident Jimmy Carter, dem als Drohmittel für seinen Gegenspieler Leonid Breschnjew nur der Sport einfiel, die Absage der Moskauer Spiele. Am 12. April beschloss das NOK der USA auf immensen Druck aus dem Weissen Haus den Olympia-Boykott - 33 Tage später zog das deutsche NOK in Düsseldorf nach. Das Votum: 59:40 für eine Nicht-Teilnahme.

Vergeblich hatten NOK-Präsident Willi Daume und Athleten wie die Fechterin Cornelia Hanisch, Zehnkämpfer Guido Kratschmer und vor allem der damalige Aktivensprecher Thomas Bach - 33 Jahre später IOC-Präsident - dagegen gekämpft. Dann kochte die Wut hoch. Unverständnis, Fragen, es bestand Erklärbedarf. Bundeskanzler Helmut Schmidt lud ausgewählte Athleten zu einer Diskussionsrunde ein.

Thomas Wessinghage war damals dabei, und der bereits für Moskau nominierte Medaillenkandidat über 5000 Meter erinnert sich heute noch daran. «Er hat versucht, uns seine Beweggründe zu erläutern. Das fand ich gut. Und ich fand auch gut, dass man ihn nicht umstimmen konnte», sagte Wessinghage der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe Schmidt respektiert und die Absichten der Politiker durchaus verstanden. «Wir konnten ihn jetzt nicht «umdrehen» und sagen: Wenn wir jetzt noch zehn Minuten diskutieren, dann gehen wir zurück und sagen: Wir fahren jetzt doch noch hin», meinte der heute 68 Jahre alte Mediziner zu dem Krisengespräch mit dem Kanzler. «Gleichwohl hätte der deutsche Sport anders entscheiden können.» Enttäuscht war Wessinghage von jenen Fachverbänden, die gar nicht vom Boykott betroffen waren - und sich dennoch der Stimme nicht enthielten.

Entscheidend war der Einfluss von Spitzenfunktionären: des damaligen DSB-Präsidenten Willi Weyer, eines führenden Politprofis der FDP. Und Josef Neckermann, der Chef der Stiftung Deutsche Sporthilfe, fiel mit seinem Votum den von ihm betreuten Athleten in den Rücken. Es ging um Solidarität bis hin zum Gehorsam.

So platzten viele Olympia-Träume, auch von Gold-Kandidaten wie zum Beispiel bei Heiner Brand, 1978 mit der Handball-Nationalmannschaft Weltmeister. Oder bei Kratschmer. Der Mainzer hatte 1976 in Montreal Silber gewonnen, 1980 war er in der Form seines Lebens. Auf dem Weg zum Zehnkampf-Meeting nach Götzis erfuhr er vom Boykott. «Das war anfangs schon schlimm. Ich war am Tiefpunkt, aber sportlich absolut auf der Höhe», sagt der 67-Jährige der dpa.

Von den 146 damals vom IOC anerkannten NOKs waren nur 81 dabei, darunter allerdings USA-Alliierte wie Grossbritannien und Frankreich; 42 Länder boykottierten, 23 nahmen aus anderen, meist finanziellen Gründen nicht teil. Doch die Geschichte hat längst bewiesen: Ein Boykott bringt nie etwas. Und den Sport als eigentlich verbindende globale Kraft als Machthebel zu benutzen, ist krassester Missbrauch. So gab es vor 40 Jahren auch keinen Sieger - und die grossen Verlierer waren die Sportler. Auch 1984, als sich Sowjets und Verbündete mit dem Gegen-Boykott zu rächen versuchten.

Für Bach war der Boykott die Triebfeder seiner Karriere im Internationalen Olympischen Komitee. «Ohne diesen Boykott sässe ich nicht im IOC», sagte der Präsident. «Es macht diese Erfahrung so bitter, weil eine vollkommene herablassende Missachtung der Stimme der Athleten auch im Sport und ebenso in der breiten Gesellschaft spürbar war», meinte der Mannschafts-Olympiasieger im Florett von 1976 aus Tauberbischofsheim. Auf der Strecke seien 1980 die Athleten geblieben. Bach: «Im Nachhinein gibt es keinen Trost aufgrund dieser Sinnlosigkeit.» Und der altersweise Helmut Schmidt bekannte: «Der Boykott war ein Fehler.»

Auch für Ulrike Nasse-Meyfarth, denn «das weiss man mittlerweile auch, dass immer die Athleten die Dummen sein und dafür herhalten müssen». Doch die Hochspringerin hatte schon 1972 in München, als 16-Jährige, sensationell Olympia-Gold erobert. «Ich war auch sauer, wir fanden uns alle ungerecht behandelt, aber für mich war es nicht so schlimm, für andere war es viel tragischer», sagte die 64-Jährige der dpa, «weil sie da ihren Leistungshöhepunkt hatten: Zehnkämpfer Guido Kratschmer oder Hammerwerfer Karl-Heinz Riehm».

Ex-Weltrekordler Riehm wäre ebenso wie Kratschmer und Wessinghage als Medaillenkandidat angereist. Der Zehnkämpfer eroberte noch im Juli im schwäbischen Bernhausen mit 8649 Punkten den Weltrekord. «Das war brutal. Ich wollte zeigen, dass ich Gold gewinnen hätte können», sagte Kratschmer.

Nur drei Wochen nach Olympia rannte Wessinghage in Koblenz zum deutschen Rekord über 1500 Meter: Seine 3:31,58 Minuten vom 27. August 1980 stehen heute noch - sie sind der älteste DLV-Rekord auf einer olympischen Laufdistanz der Männer.

«Was damals entschieden wurde, war nicht richtig. Ein Boykott bringt nichts! Das gilt für Moskau und Los Angeles», sagte Klaus Wolfermann, Speerwurf-Olympiasieger 1972, und warnte: «Wir laufen ohne Zweifel gerade Gefahr, dass wir wieder in so ein Szenarium hineinrutschen: Kein Boykott, aber die ganze Vermarktung Olympias, der Gigantismus, dieser irre finanzielle Aufwand dieser aufgeblähten Spiele!»

Zugleich gehe der Einfluss der Athleten immer weiter zurück. «Ich vermisse beim IOC eine Anpassung an die Realität - die müssen mal ein Zeichen setzen», forderte Wolfermann, der auch die Sommerspiele in Moskau (1980), Los Angeles (1984), Seoul (1988) und Barcelona (1992) vor Ort erlebte - als Repräsentant des Sportartikelherstellers Puma.