Kiribatische Seeleute auf Corona-Odyssee

Kapitän Kiraua bleibt gelassen. Auch wenn das Coronavirus ihn und weitere Seeleute aus dem Südseestaat Kiribati nach Hamburg verschlagen hat, gibt er die Hoffnung auf Heimkehr nicht auf.

Das Wichtigste in Kürze

- Es ist kompliziert.

Tekemau Kiraua ist Kapitän, pendelte zuletzt mit seinem Containerfrachter - der 175 Meter langen «Hansa Offenburg» - zwischen Australien und Neuseeland.

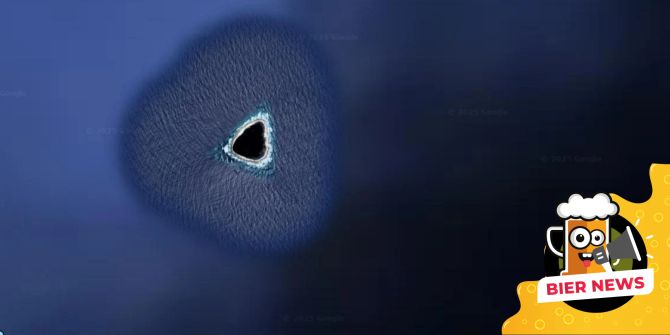

Zuhause ist der 50-Jährige in der Republik Kiribati, ein aus Korallenatollen und Inseln entlang des Äquators bestehender Staat inmitten des Pazifiks. Dass der weltweit einzige auf Hochseeschiffen eingesetzte kiribatische Kapitän von dort ein Flugzeug nehmen muss, um an seinen Arbeitsplatz zu kommen, ist er gewohnt - Standard in der internationalen Seeschifffahrt.

Allerdings hat Kiraua das schon lange nicht mehr gemacht. Denn er sitzt - fast eineinhalb Jahre nach seinem letzten Besuch bei seiner Frau und den vier Kindern im Alter von 17 bis 22 Jahren - bereits seit gut drei Monaten mit etlichen anderen Seeleuten in Hamburg in einer Jugendherberge fest. Schuld daran ist das Coronavirus und der Umgang seiner Regierung mit der Pandemie. Denn die hat aus Angst vor ersten Corona-Fällen vor knapp einem Jahr den Ausnahmezustand verhängt und kurzerhand alle Grenzen dicht gemacht, auch für die eigenen Staatsbürger.

Matthias Ristau, Seemannspastor der Nordkirche, und Monica Döring von der katholischen Seemannsmission kümmern sich mit weiteren Kolleginnen und Kollegen um die Gestrandeten. Grundsätzlich haben sie Verständnis für den Willen der Regierung, den kleinen Inselstaat in der Südsee mit seinen knapp 120.000 Einwohnern als eines der letzten Länder weltweit coronafrei zu halten. Denn Kiribati mit der Hauptstadt South Tarawa zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten sind nach Angaben des Auswärtigen Amts begrenzt. Notfälle müssten oft rund 4000 Kilometer weit nach Neuseeland oder Australien geflogen werden.

Für die Seeleute hat das Vorgehen der Regierung aber gravierende Folgen. Denn anders als die meisten der weltweit bis zu 500.000 zeitweise irgendwo festsitzenden Seeleute waren sie plötzlich alle heimatlos, wussten nicht wohin. «Denn wenn das Heimatland sie nicht haben will, dann will sie auch kein anderer haben», sagt Pastor Ristau. Weiter auf den Schiffen bleiben konnten sie aber auch nicht. «Die sind völlig am Ende. Es ist furchtbar», sagt Pastor Ristau. Sie seien so erschöpft. Die psychische und physische Verfassung der Seeleute nach bis zu 20 Monaten an Bord sei so desolat, dass sie nicht noch hätten weiterarbeiten können. Noch dazu ohne Landgang, der ihnen teilweise verwehrt worden sei.

Was also tun? Viele Reedereien entschieden sich nach Rücksprache mit den jeweiligen Regierungen, die Seeleute zu ihren Stammsitzen zu bringen, darunter auch Leonhardt & Blumberg aus Hamburg. Weil deren Seeleute wie Kapitän Kiraua mangels Visa die Schiffe nicht etwa in Australien verlassen und so zumindest in der Region hätten bleiben können, reisten sie fast 16.000 Kilometer in die Hansestadt. «Es ist kein Schiff nach Hamburg gekommen», sagt Ristau. «Alle sind mit dem Flugzeug gekommen.»

Insgesamt rund 150 Seeleute landeten seit Oktober auf diese Weise in der Hamburger Jugendherberge an der Trabrennbahn Horn. «Das war ein Schock für die», sagt Döring. Da sie sonst nur in warmen Gegenden unterwegs waren, seien etliche nur mit T-Shirts angereist, mussten erstmal ausgestattet werden - was letztlich aber noch das geringste Problem war. Viel schwieriger sollten die Verhandlungen mit der kiribatischen Regierung werden, die weder auf Briefe der Seeleute noch auf Interventionen der Kirchen oder Reedereien reagierte.

Erst Ende Februar zeichnete sich dann nach Verhandlungen unter anderem des Auswärtigen Amts und der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO eine Lösung ab, allerdings eine recht komplizierte. Die Rückreiseroute sieht nun so aus: Nach einer zweiwöchigen Zimmerquarantäne in der Jugendherberge geht es erst mit dem Bus nach Frankfurt, dann mit dem Flugzeug nach Doha (Katar), weiter nach Brisbane (Australien), dann nach Auckland (Neuseeland) und von dort auf die Fidschi-Inseln, wo die Seeleute wieder zwei Wochen in Quarantäne müssen. «Dann ist es an Kiribati, sie zurückzuholen», sagt Pastor Ristau. «Theoretisch», fügt er an. Denn bislang hat es weltweit noch kein Seemann geschafft, tatsächlich nach Kiribati zu kommen, wo dann übrigens weitere zwei Wochen Quarantäne warten.

Kapitän Kiraua ist trotzdem zuversichtlich, freut sich für die rund 90 Kollegen, die die Jugendherberge unlängst verlassen konnten und inzwischen Fidschi erreicht haben. Wenn er selbst an der Reihe ist, will er sich erst um seine Familie kümmern, dann Fischen gehen und sich dem Anbau von Taro, einer Nutzpflanze ähnlich den Yams-Wurzeln widmen. Noch befindet er sich aber in Zimmerquarantäne, muss deshalb seine Sätze mehr oder weniger aus dem offenen Fenster in Richtung des Reporters auf der Wiese vor der Jugendherberge schreien.

Ihn treibt aber auch eine grosse Angst um, die er - ganz Kapitän - stellvertretend für die ganze Mannschaft formuliert. «Wir sind sehr in Sorge, ob wir künftig wieder Arbeit bekommen», sagt er. Denn «wenn unsere Regierung so weitermacht und ihr Verhalten im Umgang mit der Corona-Pandemie nicht grundlegend ändert, werden sich die Reedereien nach anderen Leuten umsehen» - eine Befürchtung, die Reeder Frank Leonhard nicht zerstreuen kann. Er verspricht aber auch: «Wir tun alles, um die Jungs wieder einsetzen zu können.»