Schweizer Technologie: Fledermausflügel für den effizienteren Flug

Inspiriert von Fledermäusen haben Forschende der EPF Lausanne flexible Flügel entwickelt, die den Auftrieb verbessern.

Das Wichtigste in Kürze

- EPFL-Forscher haben das potenzial von flexiblen Flügeln untersucht.

- Die Schweizer Technologie kann helfen, effizientere Fluggeräte zu konstruieren.

- Die Kombination mit Sensoren und Künstlicher Intelligenz birgt grosses Potenzial.

1934 schrieb der französische Insektenforscher Antoine Magnan, dass Hummeln «nicht fliegen können sollten». Ihre kleinen Flügel seien theoretisch nicht in der Lage, genügend Auftrieb zu erzeugen. Erst die moderne Hochgeschwindigkeitskameratechnik machte sichtbar, was die Insekten zum Fliegen bringt: ein Vorderkantenwirbel. Dabei wird die Luftströmung um die Vorderkante des Schlagflügels zu einem Wirbel geformt, der einen Unterdruck erzeugt, der den Auftrieb erhöht.

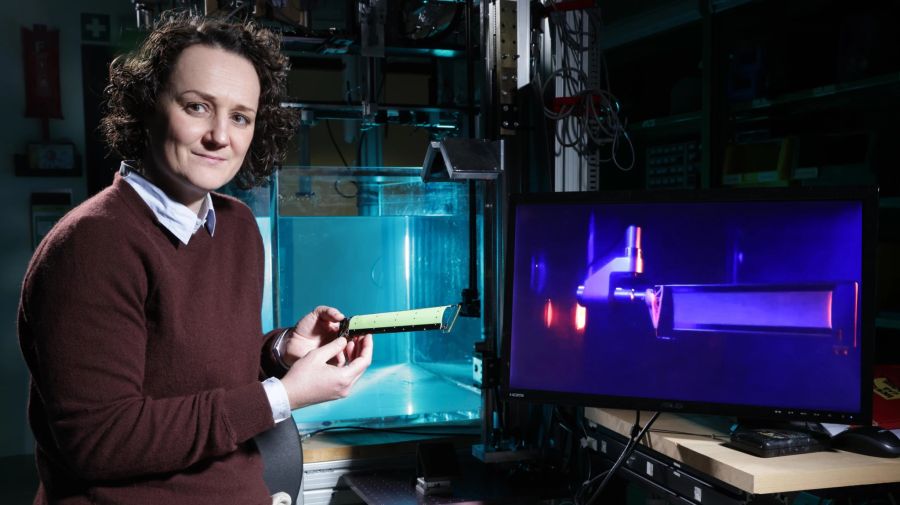

Noch effizienter als Insekten fliegen Fledermäuse mit ihren flexiblen Membranflügen. Inspiriert von den Flattertieren haben Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EPFL das aerodynamische Potenzial flexiblerer Flügel untersucht. Dazu verwendeten sie eine Versuchsanordnung mit einer stark verformbaren Membran aus einem Polymer auf Silikonbasis. Die Forschenden stellten fest, dass die Luft über die gekrümmten Flügel sanft strömt, anstatt einen Wirbel zu erzeugen. Das erzeugt mehr Auftrieb und macht sie effizienter als starre Flügel gleicher Grösse.

«In unseren Experimenten konnten wir die vorderen und hinteren Winkel des Flügels indirekt verändern und so beobachten, wie sie sich an der Strömung ausrichteten», erklärt EPFL-Forscherin Karen Mulleners. «Durch die Verformung der Membran wurde die Strömung nicht gezwungen, sich zu verwirbeln. Stattdessen folgte sie der Krümmung des Flügels auf natürliche Weise, ohne sich zu lösen, und erzeugte so mehr Auftrieb.»

Effizientere Fluggeräte und Windräder

Diese Erkenntnisse könnten die Entwicklung neuer Drohnen beeinflussen, die stabiler fliegen und weniger Energie verbrauchen. Besonders kleine Drohnen könnten davon profitieren, da sie oft durch Luftturbulenzen gestört werden. Flexible Flügel könnten helfen, diese Probleme zu minimieren. Aber auch in anderen Bereichen gibt es Anwendungsmöglichkeiten für die neue Schweizer Technologie. Die Forschungsergebnisse könnten auch dazu dienen, Windkraftanlagen zu verbessern oder neue Systeme wie Gezeiten-Rekuperatoren, die die Energie der Meeresströmungen passiv nutzen, auf den Markt zu bringen. Durch die Kombination dieser flexiblen Flügel mit moderner Sensorik und künstlicher Intelligenz könnten Fluggeräte entwickelt werden, die sich automatisch an wechselnde Bedingungen anpassen. So könnten Schweizer Technologien helfen, das Fliegen effizienter und nachhaltiger zu machen.