Informationskompetenz: So werden falsche Weltanschauungen verstärkt

Der Vertrautheits-Backfire-Effekt ist das Phänomen, dass die Präsentation von korrigierenden Informationen falscher Weltanschauungen verstärkt.

Das Wichtigste in Kürze

- Korrigierende Informationen können eine falsche Weltanschauung verstärken.

- Der Vertrautheits-Backfire-Effekt tritt eher bei älteren Erwachsenen ab 65 Jahren auf.

- Um den Vertrautheits-Backfire-Effekt zu vermeiden, sollte man sich auf Fakten beziehen.

Der Vertrautheits-Backfire-Effekt (oder Vertrautheits-Bumerangeffekt, englisch: «familiarity backfire effect») besagt, dass die Präsentation von korrigierenden Informationen falsche Weltanschauungen eher verstärken als korrigieren kann. Die Logik hinter diesem Effekt stammt aus der Literatur zum motivierten Denken, wonach die eigene Ideologie und die eigenen Werte die Verarbeitung von Informationen beeinflussen.

Es ist eine spezifische Variante des Backfire-Effekts. Der Vertrautheits-Backfire-Effekt besagt, dass Informationen, die bereits bestehenden Überzeugungen widersprechen, kritischer bewertet werden als Informationen, die mit den Überzeugungen übereinstimmen. Ein möglicher Grund dafür ist, dass man mit bestehenden Ansichten übereinstimmende Gegenargumente sucht, um der korrigierenden Information zu widersprechen. Entsprechend ist für die Informationskompetenz die Bewertung und Interpretation von Aussagen von zentraler Bedeutung.

Beispiele des Vertrautheits-Backfire-Effekts

In einer Studie wurde untersucht, was Warnungen vor falschen gesundheitsbezogenen Behauptungen auslösten. Dabei wurde festgestellt, dass diese den Menschen kurzfristig hilft zu verstehen, dass diese Behauptungen falsch sind. Aber gleichzeitig erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Behauptungen als wahr in Erinnerung behalten, während die Warnung vergessen geht.

In einer anderen Studie wurden Menschen vor gesundheitsrelevanten Dingen gewarnt. Nach einiger Zeit behielten sie allerdings diese Warnungen als Anweisungen in Erinnerung. Es wurde also festgestellt, dass Warnungen einen umgekehrten Effekt haben können.

Ursachen des Vertrautheits-Backfire-Effekts

Der Vertrautheits-Backfire-Effekt hat keine eindeutige Ursache, wird jedoch durch verschiedene psychologische Mechanismen erklärt. Zum einen erleichtert erhöhte Vertrautheit die Verarbeitung von Informationen. Diese Vertrautheit steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die Aussage akzeptieren.

Zum anderen kann die gesteigerte Vertrautheit dazu führen, dass Menschen sich an die Aussage erinnern, wenn sie erneut damit konfrontiert werden. Dabei berücksichtigen sie nicht notwendigerweise den Wahrheitsgehalt der Aussage. Dies ist besonders relevant, wenn die Aussage in verschiedenen Kontexten und ohne klare Hervorhebung ihrer Falschheit präsentiert wird.

Schliesslich glauben Menschen, dass wahre Aussagen öfter wiederholt werden. Deshalb ordnen sie deren Inhalte umso eher als wahr ein, je mehr sie hören.

Ältere Erwachsene anfälliger auf Vertrautheits-Backfire-Effekt

Der Vertrautheits-Backfire-Effekt variiert in Bezug auf Alter und Zeit. Eine Studie ergab, dass er eher bei älteren Erwachsenen ab 65 Jahren auftritt, weniger bei jüngeren Erwachsenen unter 27 Jahren. Die Fähigkeit zur Informationskompetenz kann sich also mit dem Alter verändern. Zudem wurde festgestellt, dass der Effekt nicht unmittelbar, sondern erst nach einer gewissen Zeit auftritt.

Darüber hinaus gibt es Belege für verwandte Phänomene. Das bemerkenswerteste dieser Phänomene ist der illusorische Wahrheitseffekt. Dabei neigen Menschen dazu, wiederholt gehörte oder gesehene Informationen für wahr zu halten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Wahrheit.

Insgesamt gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug darauf, wie und wann der Vertrautheits-Backfire-Effekt auftritt. Eine Reihe von Studien haben nur schwache oder keine Beweise für den Vertrautheits-Backfire-Effekt gefunden.

Wie man den Vertrautheits-Backfire-Effekt vermeidet

Nichtsdestotrotz gibt es allgemeine Belege für eine Reihe damit zusammenhängender Phänomene und kognitiver Mechanismen. Entsprechend wird allgemein empfohlen, die unnötige Wiederholung von Fehlinformationen zu vermeiden. Denn eine erhöhte Vertrautheit mit den Fehlinformationen ist in einigen Fällen wahrscheinlich problematisch.

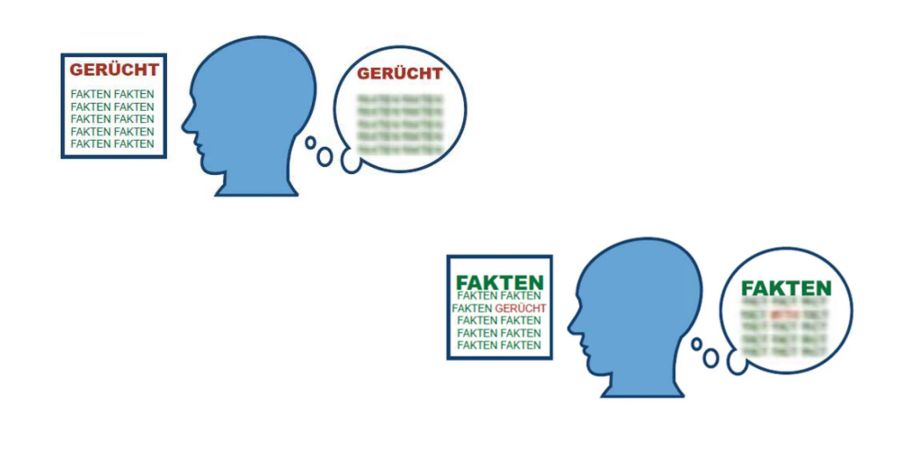

Man sollte sich also immer auf die Fakten konzentrieren, die man präsentiert. Entsprechend sollte man mit den Fakten beginnen und erst dann die Fehlinformationen einbringen. Zudem sollte man die präsentierten Fehlinformationen als solche kennzeichnen. Die Zuhörer müssen ausdrücklich davor gewarnt werden, dass die Informationen falsch sind, die sie gleich sehen werden. Nach den Fehlinformationen sollten sofort die korrigierenden Informationen folgen, um den Fokus auf die Fakten zu lenken und diese im Gedächtnis zu verankern.

Um die Wahrscheinlichkeit des Vertrautheitseffekts weiter zu verringern, sollten die Fakten klar, verständlich und einprägsam formuliert sein. Ausserdem sollte man allgemeine Entschärfungstechniken anwenden, um die Informationskompetenz zu fördern. Beispielsweise können die Zuhörer stärker in den Argumentationsprozess einbezogen werden.