Jüdische Studis verstecken Davidstern – wegen Hass

Antisemitismus greift weiter um. Viele jüdische Studierende fühlen sich «eingeschüchtert und verängstigt» – und verstecken sich deshalb.

Das Wichtigste in Kürze

- Jüdische Studis sehen sich mit Hass und Diskriminierung konfrontiert.

- Die Radikalisierung findet jedoch häufig ausserhalb der Hochschulen statt.

- Weil sie sich verunsichert fühlen, verstecken sie ihre jüdische Identität.

Seit dem Massaker der terroristischen Gruppierung Hamas am 7. Oktober 2023 wird Europa von einer neuen Hasswelle auf Jüdinnen und Juden heimgesucht.

Ein neuer Bericht von heute Dienstag zeigt, dass es im vergangenen Jahr schweizweit zu 221 antisemitischen Vorfällen gekommen ist. Die Zahlen bewegen sich im Vergleich zur Zeit vor dem 7. Oktober 2023 auf einem «beispiellos hohen Niveau».

Und auch vor Unis und Hochschulen macht der Juden-Hass keinen Halt.

«Es gab schon vor dem 7. Oktober 2023 Antisemitismus», stellt Benjamin Unger vom Verein Jüdischer Studenten Schweiz gegenüber Nau.ch klar.

«Doch an dem Tag hat sich die Welt für jüdische Menschen grundlegend verändert. Die Hamas will alle Juden auf der Welt umbringen!»

Innert weniger Tage war dieser Hass auch in der Schweiz zu spüren. Ein Dozent am Nahost-Institut der Universität Bern verherrlichte den Hamas-Überfall auf X, bezeichnete ihn als «bestes Geschenk».

Später wurde der Dozent fristlos entlassen.

«Fühlten uns eingeschüchtert und verängstigt»

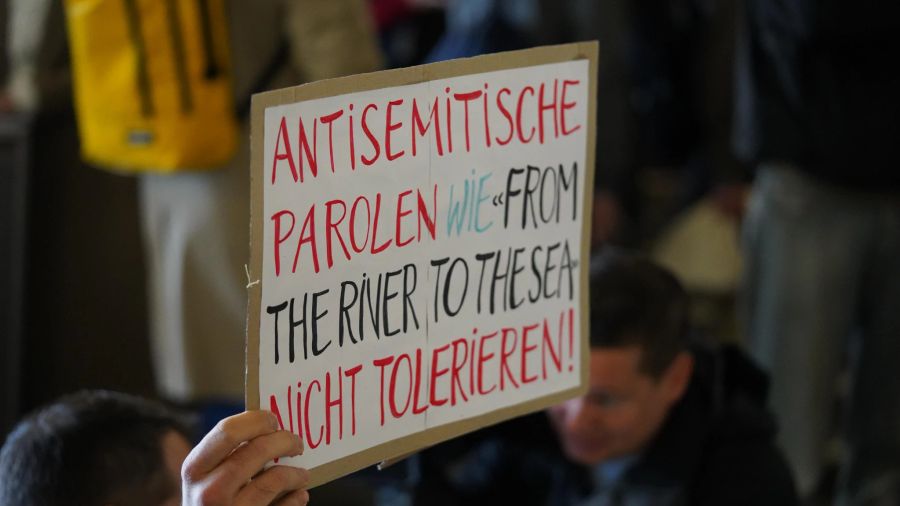

Die marxistische Gruppierung «Der Funke» verteilte an Unis Flyer mit dem Gewaltaufruf «Solidarität mit Palästina – Intifada bis zum Sieg». Unter Intifada versteht man den gewaltvollen Widerstand gegen den Staat Israel.

«Dass Leute in der Schweiz zu Gewalt aufriefen, schockierte uns. Jüdische Studierende fühlten sich eingeschüchtert und verängstigt», sagt Unger.

Kurz darauf folgten in beinahe allen Uni-Gebäuden der Schweiz Hausbesetzungen von Pro-Palästina-Gruppierungen. An der ETH Zürich musste die Polizei den Protest auflösen.

Inzwischen sind das Hamas-Massaker und der Krieg im Nahen Osten medial wie politisch in den Hintergrund gerückt. Doch das bedeute nicht, dass der Antisemitismus verschwunden sei, wie Unger beklagt.

Studis verherrlichen Terrorismus auf Insta

Im Gegenteil. «In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Beiträge von der Gruppierung ‹Students for Palestine›, in denen Terrorismus verherrlicht wurde.»

So fand sich in den Beiträgen etwa ein rotes Dreieck, ein Zeichen der Hamas. Zudem wurde am Weltfrauentag mit den Palästinenserinnen Leila Chaled und Chalida Dscharrar für eine Demo geworben.

00:00 / 00:00

Sie beide sind Mitglieder der Terrororganisation «Volksfront zur Befreiung Palästinas» (PFLP). Chaled beteiligte sich an mehreren Flugzeugentführungen und gilt als Top-Terroristin sowie als Bewundrerin von Adolf Hitler.

«Es ist verstörend, dass studentische Organisationen sich mit einer Organisation solidarisieren, die Israel und die Juden auslöschen möchte», sagt Unger. «Ich sehe eine klare Radikalisierung bei ‹Students for Palestine›.»

«Einige trauten sich nicht mehr an die Uni»

Und dieser Antisemitismus schränke das Studi-Leben massiv ein. «Ein Student musste sein Studium an einer Westschweizer Uni abbrechen. Er wurde angefeindet und handgreiflich angelangt, weil er einen Davidstern trug.»

«Wer jüdische Symbole wie die Kippa oder den Davidstern trägt, zieht sie entweder ab. Oder versteckt sie», erzählt der Studivertreter. «Nach den Gewaltaufrufen haben sich auch in der Schweiz einige Studierende nicht mehr in die Uni getraut.»

Antisemitismus-Experte Dirk Baier ordnet die Aussagen auf Anfrage von Nau.ch ein. «Die Sicherheitslage der jüdischen Bevölkerung ist derzeit weiterhin angespannt. Dies gilt für die gesamte Gesellschaft und damit natürlich auch für die Hochschulen.»

Doch was sind die Gründe für diese Radikalisierung?

Baier verweist darauf, dass Israels Krieg gegen die Hamas auch negative Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung mit sich zog. «Menschen hier in der Schweiz fühlen sich dann betroffen. Das motiviert sie, sich für die palästinensische Bevölkerung einzusetzen, ihr eine Stimme zu geben.»

Dabei würde jedoch schnell das Massaker der Hamas in Israel ausgeblendet. «Stattdessen wird ein Feindbild Israel kultiviert. Und als Folge dieses Feindbildes werden dann Jüdinnen und Juden angegriffen.»

Social Media diene dabei als Verstärker.

Unis verzeichnen nur vereinzelt Antisemitismus-Meldungen

Die Universitäten bemühen sich, Antisemitismus zu dokumentieren und Gegenmassnahmen zu ergreifen.

An der Universität Bern können Vorfälle bei der Fach- und Anlaufstelle für Rassismus gemeldet werden. Allerdings wurden seit dem 7. Oktober dort keine Fälle registriert. Zudem veranstaltete die Uni mehrere Veranstaltungen zum Thema Antisemitismus.

Ähnlich verhält es sich an der ETH Zürich, wo bislang keine antisemitischen Vorfälle gemeldet wurden.

«Die schwierige Situation im Nahen Osten fordert der Gesellschaft und damit auch den Hochschulen sehr viel ab. Die ETH Zürich versteht sich als Ort, an dem unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen offen geäussert werden dürfen und sollen.»

Diskriminierung, Aufforderungen zur Gewalt und Antisemitismus toleriere die ETH nicht. Betroffene sollen sich aktiv an die Fachstellen melden.

Die Universität Zürich hat seit dem 7. Oktober 2023 eine Meldung zu einem antisemitischen Vorfall verzeichnet. Man habe die Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen zum Nahostkonflikt verstärkt und sensibilisiere mit Programmen zu Respekt und Vielfalt.

Die Uni Lausanne erklärt, man habe Meldungen von Personen erhalten, die sich über antisemitische Äusserungen, Bilder oder anderes besorgt zeigten.

Jüdische Studis wünschen sich «wieder unbeschwerte Events»

Viele jüdische Studierende fühlen sich im Stich gelassen. «Es muss mehr getan werden», fordert Benjamin Unger. «Die Universitäten dürfen nicht wegschauen, wenn Studierende aufgrund ihrer jüdischen Identität diskriminiert oder angegriffen werden.»

«Ich bin es leid, immer wieder neue Vorfälle von Antisemitismus von unseren Mitgliedern hören zu müssen», sagt er. «Ich wünschte mir, wir könnten auch wieder unbeschwerte Events veranstalten, ohne dass dieses Thema zur Sprache kommen muss.»

Experte Dirk Baier sieht eine langfristige Aufgabe für Hochschulen, aber auch für die gesamte Gesellschaft.

«Die Radikalisierung von Menschen geschieht ja weitestgehend nicht in der Hochschule. Sondern in der Gesellschaft, in den sozialen Medien und so weiter.»

Es brauche daher viele Akteure, um Antisemitismus vorzubeugen.