Anerkennung als Verbrechen schafft neue Basis für Dialog

Bundesrat anerkennt die Verfolgung der Sinti und Jenischen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein bedeutender Fortschritt für diese Volksgruppen.

Dass der Bundesrat die Verfolgung der Sinti und Jenischen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennt, wird von den Organisationen und Exponenten dieser Volksgruppe mit Befriedigung aufgenommen. Das stelle den laufenden Dialog mit dem Bund auf eine neue und konstruktive Basis.

Der Schritt sei wunderbar und öffne lange verschlossene Türen, sagte Isabella Huser, Jenische, Schriftstellerin und Mitglied der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Die Erklärung sei das Eingeständnis, dass eine Schweizer Volksgruppe systematisch und rassistisch motiviert verfolgt wurde – mit dem Ziel der Auslöschung dieser Gruppe.

Anerkennung einer dunklen Geschichte

Den Jenischen gehe es um eine adäquate Anerkennung ihrer Geschichte und die Auseinandersetzung mit diesem Stück der Schweizer Geschichte. Sie stünden im Dialog mit dem Bund, der mit dem Eingeständnis auf eine neue, konstruktive Basis gestellt werde.

Uschi Waser, Präsidentin der Organisation Naschet Jenische drückte ebenfalls ihre Genugtuung aus. Am runden Tisch für die Opfer des fürsorgerischen Freiheitsentzugs habe man das Wort «Verbrechen» noch nicht in den Mund nehmen dürfen.

Mit der Anerkennung des schwerwiegenden Verbrechens an der jenischen Bevölkerung sei dies nun anders. Das Verbrechen an den Jenischen dürfe man nicht gleichsetzen mit dem, was die Behörden den Fürsorgeopfern antaten. Damit wolle sie kein Leid gegen ein anderes ausspielen.

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft

Aber Kinderentzug und Versorgungen bei Jenischen seien aus rassistischen Motiven und gegen deren Lebensart erfolgt. Das sei eine andere Qualität. Dass keine Anerkennung als Genozid erfolgte, sei ihr von vorneherein klar gewesen. Dafür hätten andere Kriterien erfüllt sein müssen.

Willi Wottreng, der Geschäftsführer der Jenischen Radgenossenschaft der Landstrasse, des Dachverbandes der Jenischen und Sinti in der Schweiz, erklärte, es scheine, dass das vom Bundesrat bestellte Rechtsgutachten in die richtige Richtung gehe.

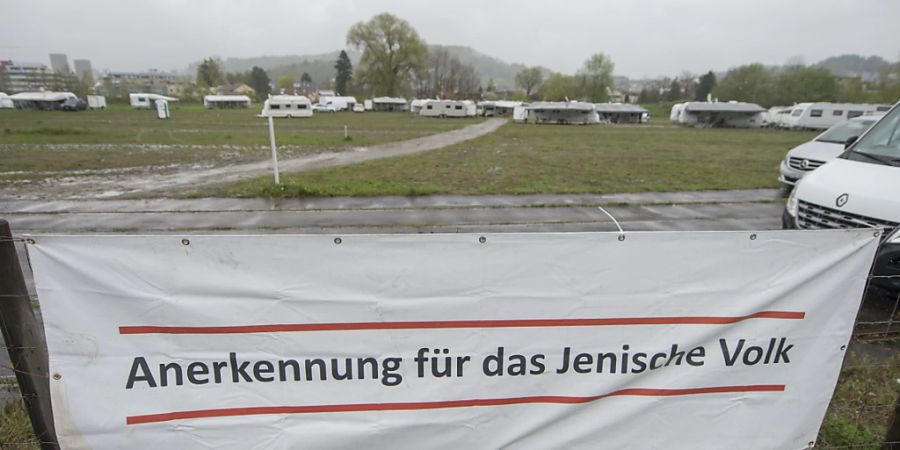

Huser und Waser gaben der Hoffnung Ausdruck, dass es nun mit den Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende in der Schweiz vorwärtsgehe.

Forderungen nach mehr Unterstützung

Durch die Stigmatisierung der Jenischen seien landesweit auch keine spontanen Halte mehr möglich, sagte Huser. Waser erklärte: «Jenische, die fahren wollten, sollten das tun können». Jede und jeder habe das Recht, seine Kultur leben zu können. Die Politik, dass sich Gemeinden den Schwarzen Peter bei Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen gegenseitig zuschieben, müsse ein Ende haben.

Die Association de Défense des Gens du Voyage Suisses (DGDVS) begrüsst die Anerkennung der Verbrechen, wie ihr Präsident Stève Gerzner sagte. Die Schweiz müsse aber mehr für die Kultur der Fahrenden tun.

Für die ausländische Diaspora sei viel unternommen worden, für die Jenischen und Manusch hingegen wenig. Gerzner forderte die Schweiz auf als Wiedergutmachung Aufnahmeplätze für Fahrende zu schaffen.