Rohstoffe: So sieht der Lebenszyklus eines Bergwerks aus

Ein Bergwerk dient der Gewinnung von Rohstoffen. Doch was braucht es für den industriellen Abbau? Und was passiert mit einem Bergwerk, das ausgeschöpft ist?

Das Wichtigste in Kürze

- Um mineralische Rohstoffe zu gewinnen, werden Bergwerke erbaut.

- Vor der Entstehung braucht es aber zahlreiche Genehmigungen.

- Auch die Planung des Bergwerks muss im Vorfeld genau durchdacht werden.

Wir alle nutzen mineralische Rohstoffe in unserem täglichen Leben. Gemeint sind Materialien, die durch geologische Prozesse gebildet werden. Rohstoffe sind in unserem Alltag nicht nur unverzichtbar, sondern auch so selbstverständlich, dass wir uns kaum je Gedanken darüber machen:

Woher kommt das Kupfer im Elektrokabel des Haarföhns, das Kobalt im Smartphone oder das Nickel in unserem Kochgeschirr? Diese Rohstoffe werden von Unternehmen wie Glencore gefördert und vermarktet.

Planung dauert mehrere Jahre

In industriellen Bergwerken werden Rohstoffe aus natürlichen Vorkommen gewonnen, und je nach Grösse der Vorkommen können Bergwerke mehr als hundert Jahre betrieben werden.

Bevor ein Bergwerk gebaut werden kann, muss der Betreiber verschiedene Genehmigungen einholen, zum Beispiel Bau-, Umwelt-, Sozial- und Betriebsgenehmigungen. Neben Machbarkeitsstudien beispielsweise zur technischen und finanziellen Umsetzung sind Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen sehr wichtige Bestandteile des Genehmigungsverfahrens.

Umfangreiche Planungen und Untersuchungen sind erforderlich, bevor der Betrieb starten kann. Ihre Pläne müssen die Betreiber dann bei den lokalen oder regionalen Behörden einreichen, die diese prüfen und je nachdem eine Betriebskonzession erteilen.

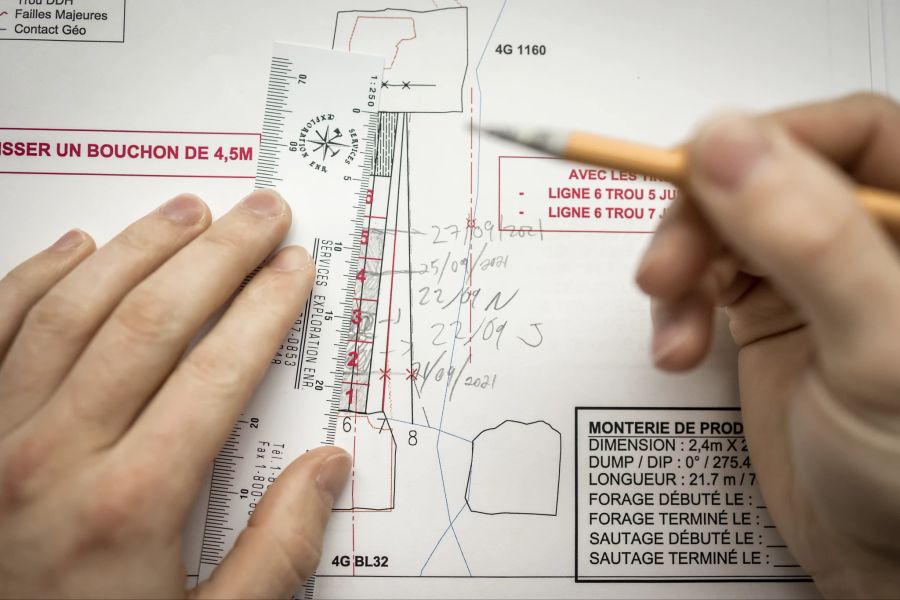

In der Explorationsphase werden unter anderem geologische Gutachten erstellt. Der Untergrund wird dabei mit verschiedenen Methoden genau untersucht. Je umfassender die Geologen und Geophysiker eine Lagerstätte im Vorfeld analysieren, desto genauer kann geplant werden. Oft dauert dieser Prozess mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte.

Doch diese Abklärungen sind massgebend, um festzustellen, ob ein Gebiet für die industrielle Förderung überhaupt geeignet ist und, wenn ja, wie gross das vermutete Volumen der Rohstoffvorkommnisse ist. In einem weiteren Schritt werden Testbohrungen gemacht, Proben entnommen und im Labor untersucht.

Wirtschaftlichkeit einer Lagerstätte

Kommt ein Rohstoff in ausreichender Menge und Qualität vor, sodass die Förderung wirtschaftlich sinnvoll erscheint, spricht man von einer Lagerstätte.

Wenn ein Mineralienvorkommen identifiziert ist, wird eine detaillierte Prüfung der potenziellen positiven und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft durchgeführt. Es werden verschiedene Alternativen zur bestmöglichen Bewältigung dieser Auswirkungen bewertet und man entscheidet dann, ob ein Antrag auf Inbetriebnahme eines Bergwerks gestellt werden soll.

Die Wirtschaftlichkeit wird stark durch Nachfrage und Angebot beeinflusst, aber auch die politischen Rahmenbedingungen im Fördergebiet haben einen Einfluss darauf, ob man sich für den Bau eines Bergwerks entscheidet. Die Einschätzung bezüglich der Wirtschaftlichkeit einer Lagerstätte kann sich somit im Laufe der Zeit auch ändern.

Neue Infrastruktur entsteht

Zum Planungskonzept eines Bergwerks gehört auch die Infrastruktur, die direkt für die Arbeiten im Bergwerk benötigt wird. Dazu gehört beispielsweise der Bau von Werkstätten und Anlagen, Zufahrtsstrassen und Büros. Auch die Anpassung oder Erweiterung der örtlichen Wasser und Stromversorgung sowie die Wasserbewirtschaftung und -aufbereitung gehören dazu.

Zudem werden in der Nähe von industriellen Betrieben häufig auch Unterkünfte für die Mitarbeitenden und manchmal auch Wohnmöglichkeiten für deren Familien errichtet.

Jenseits solcher direkten Auswirkungen geben Bergbauprojekte oft auch Anstoss zu einer noch weiterreichenden Entwicklung der Region. Es können neue Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten entstehen, sei es durch direkte Anstellungsverhältnisse des Bergwerks oder aufgrund von neu entstandenen beziehungsweise wachsenden Wirtschaftszweigen.

Das Strassennetz wird ausgebaut, es können sich neue Einkaufsmöglichkeiten ergeben, Restaurants, und die lokale Nachfrage nach gewissen Dienstleistungen und Angeboten kann steigen. Diese Entwicklungen haben oftmals nur indirekt mit dem Bergwerkbetreiber zu tun. Es kann aber vorkommen, dass gewisse Einrichtungen, wie Schulen oder die medizinische Versorgung, mit der Beteiligung des Betreibers des Bergwerks auf- und ausgebaut werden.

In Kongo-Kinshasa beispielsweise sind Bergbauunternehmen im Rahmen des «Cahier des Charges» verpflichtet, in sozioökonomische Projekte zu investieren. Welche Projekte das sind, bestimmen die Bergbauunternehmen zusammen mit den lokalen Gemeinden.

Die Zukunft nach dem Abbau

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Bergwerk eine begrenzte Lebensdauer hat, sind die Bodenschätze in einer Lagerstätte doch irgendwann ausgeschöpft.

Was mit dem Bergwerk und insbesondere mit den Mitarbeitenden und der Umwelt geschieht, wenn es dereinst geschlossen wird, ist heutzutage ebenfalls Teil der Planungsphase. Denn nicht nur der Betrieb selbst, sondern auch dessen Stilllegung hat einen grossen Einfluss auf das Leben vor Ort – sowohl auf die Natur und die Menschen als auch auf die dortigen Geschäfte und Dienstleister.

In den meisten Ländern sind die Unternehmen verpflichtet, bereits bei der Beantragung der Bergbaulizenz das Konzept für die Stilllegungspläne einzureichen. Diese beinhalten unter anderem Vorschläge für alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für die Zeit nach dem Bergbau und die Umnutzung des stillgelegten Abbaugebiets.

Wiederaufbau des Ökosystems

Ein zentraler Aspekt dieser Stilllegungspläne ist auch die Renaturierung des genutzten Gebiets. Wo möglich, beginnen die Renaturierungsmassnahmen bereits während des Bergbaubetriebs.

In den Planungsprozess sind normalerweise sowohl die Regierung als auch die Gemeinden involviert, und es finden Informationsveranstaltungen und Gespräche statt. Diese dienen dazu, die betroffenen Gemeinden über die voraussichtlichen Veränderungen zu informieren, einschliesslich der Dauer der Stilllegungsphase, die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und künftige Arbeitsplätze.

***

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Glencore erstellt. Er erschien in ähnlicher Form erstmalig in der NZZaS-Verlagsbeilage «Mineralische Rohstoffe» vom 24. November 2024.