ETH Zürich: Blasenentzündung mit Viren bekämpfen

Wie die ETH Zürich mitteilt, haben Forschende einen Schnelltest und einen neuen Therapieansatz entwickelt, der auf bakterienbefallenden Viren basiert.

Etwa jede zweite Frau ist im Laufe ihres Lebens von einer Blasenentzündung betroffen und viele leiden unter wiederkehrenden Harnwegsinfektionen.

Blasenentzündungen sind nicht nur schmerzhaft und potenziell gefährlich, sondern stellen Ärzte auch vor ein Dilemma: Antibiotikaresistenzen sind bei Harnwegsinfekten weit verbreitet und nehmen weiter zu.

Trotzdem sind Mediziner oft gezwungen, blind ein bestimmtes Antibiotikum zu verschreiben, ohne zu wissen, ob dieses auch tatsächlich gegen den verursachenden Erreger wirksam ist.

Dies liegt daran, dass es mit herkömmlicher Diagnostik mehrere Tage dauert, um den spezifischen Erreger zu identifizieren.

Schnelle und zuverlässige Diagnose

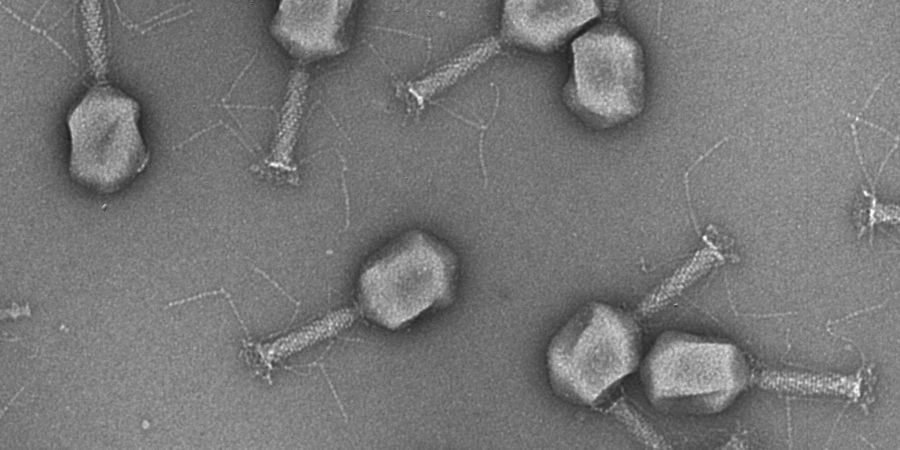

Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich haben nun in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Balgrist einen Art Schnelltest entwickelt, der auf Bakteriophagen basiert – Viren, die ausschliesslich Bakterien befallen.

Zudem haben sie die Phagen genetisch modifiziert, um die krankheitserregenden Bakterien effizienter zu zerstören.

Phagen sind hoch spezialisierte Viren, die jeweils nur eine bestimmte Bakterienart oder -stamm befallen.

ETH-Wissenschaftler um Professor Martin Loessner aus der Forschungsgruppe für Lebensmittelmikrobiologie machen sich diese einzigartige Eigenschaft nun zunutze.

Bakterien können nachgewiesen werden

In einem ersten Schritt identifizieren sie Phagen gegen die drei Hauptakteure von Harnwegsinfekten: Escherichia Coli, Klebsiella und Enterokokken.

Diese natürlichen Phagen wurden dann so modifiziert, dass die infizierten Wirtsbakterien nach Kontakt mit den Phagen ein Lichtsignal produzieren, welches sich leicht messen lässt.

Mit ihrer Methode konnten die Forschenden die krankheitserregenden Bakterien direkt und zuverlässig in der Urinprobe nachweisen und dies innert weniger als vier Stunden.

Resistenzbildungen werden verhindert

Die Methode könnte es in Zukunft ermöglichen, sofort nach der Diagnose ein passendes Antibiotikum zu verschreiben und so Resistenzbildungen zu verhindern.

Die Methode hat einen weiteren Vorteil: Sie ermöglicht die Vorhersage, bei welchem Patienten eine massgeschneiderte Phagentherapie besonders erfolgreich sein könnte, da die Effizienz der Phagen beim Angriff auf das Bakterium bereits durch die Stärke des Lichtsignals erkennbar ist.

Je mehr die Probe leuchtet, umso besser spricht das Bakterium auf die Therapie an.

Scharfschütze mit doppelter Wirkung

Phagentherapien sind bereits seit über 100 Jahren bekannt, gerieten aber in westlichen Industrieländern mit der Entdeckung von Penicillin in Vergessenheit.

Angesichts der zunehmenden Antibiotikaresistenzen erleben sie derzeit eine Renaissance.

Sie haben auch den entscheidenden Vorteil, dass sie nur ein einziges Zielbakterium angreifen, ähnlich wie ein Scharfschütze.

Bisherige Therapieansätze haben jedoch ein Problem: «Phagen haben kein Interesse daran, ihren Wirt, also das krankmachende Bakterium, vollständig abzutöten», erklärt einer der beiden Letztautoren der Studie, der ETH-Forscher Samuel Kilcher, der bis im Februar 2023 an der ETH geforscht hat.

Therapie wird effektiver

Um die Wirksamkeit der Phagen zu verstärken, haben die Forschenden sie genetisch modifiziert.

Die modifizierten Phagen produzieren im Inneren des infizierten Wirtsbakteriums nicht nur neue Phagen, sondern auch sogenannte Bakteriozine.

Diese bakterienabtötenden Proteine werden freigesetzt und sind besonders wirksam gegen Bakterienstämme, die Teile ihrer Oberfläche so verändert haben, dass die Phagen sie nicht mehr erkennen.

Durch diese zweigleisige Attacke wird die Therapie effektiver.

Vom Labor in die Klinik

In Einzelfällen wie kürzlich bei der Rettung eines Lungenpatienten im Universitätsspital Genf wurden Phagentherapien erfolgreich experimentell eingesetzt.

«Weltweit sind zudem viele akademische und kommerzielle klinische Studien am Laufen, welche das Potenzial von natürlichen und genetisch optimierten Phagen systematisch untersuchen», sagt Matthew Dunne, einer der Letztautoren der Studie.

Bis solche Therapien aber in westlichen Ländern breit angewendet werden können, ist es ein weiter Weg.

Neben umfangreichen klinischen Studien wären auch regulatorische Anpassungen sinnvoll, die dem Umstand Rechnung tragen, dass Phagen biologische Einheiten sind, die mit ihren bakteriellen Wirten co-evolvieren, sich also laufend weiterentwickeln.

Wirksamkeit wird überprüft

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um einen Machbarkeitsnachweis.

Als Nächstes werden die Forschenden der ETH Zürich gemeinsam mit ihren Partnern von der Universitätsklinik Balgrist die Wirksamkeit dieser neuen Phagentherapie in einer klinischen Studie mit ausgewählten Patienten überprüfen.